Советские журналисты: Выдающиеся журналисты XX – XXI вв.

Выдающиеся журналисты XX – XXI вв.

Курс разработан по заказу Института Пушкина Школой искусств и медиатехнологий Арины Шараповой при поддержке Министерства образования и науки РФ и Департамента образования города Москвы.

Авторы курса

Бит-Юнан Юрий Геваргисович – кандидат филологических наук, доцент кафедры литературной критики факультета журналистики РГГУ. Автор публикаций: «Василий Гроссман в зеркале литературных интриг», Между «Новым миром» и «Посевом»», Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение», «Интрига и судьба Василия Гроссмана», «The Road ed. by Robert Chandler; commentary and notes by Robert Chandler with Yury Bit-Yunan.

Давыдов Сергей Геннадьевич – кандидат философских наук, доцент, заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Член ESOMAR, Российского союза журналистов, Российского общества социологов.

Есипова Ирина Феликсовна – заведующая кафедрой деловых коммуникаций в энергетике Корпоративного энергетического университета, генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК, председатель Комитета по коммуникациям в топливно-энергетическом комплексе Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО), лауреат премии «Медиа-менеджер России», дипломант Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Калягин Борис Александрович – кандидат исторических наук, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики», действительный член Евразийской академии телевидения и радио. Журналист-международник, политический обозреватель Центрального телевидения и Всесоюзного радио, лауреат премии им. В.В. Воровского, дипломант Евразийской академии телевидения и радио «За выдающийся вклад в создание и развитие телевидения и радио».

Фатеева Ирина Анатольевна – доктор филологических наук, профессор кафедры ЮНЕСКО медиа- и информационной грамотности и медиаобразования граждан Московского педагогического государственного университета (Институт журналистики, коммуникации и медиаобразования). Член Союза журналистов России, член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России. Руководитель Экспертного совета Ассоциации специалистов медиаобразования России. Автор книг, редактор нескольких научных сборников, автор более 120 научных работ.

Фельдман Давид Маркович – кандидат филологических наук, доктор исторических наук, профессор кафедры литературной критики факультета журналистики Института Массмедиа РГГУ, российский историк и литературовед. Автор книг и статей о русской истории, литературе и журналистике XX века, истории политической терминологии.

Шариков Александр Вячеславович – кандидат педагогических наук, профессор Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, GEAR (Group of European Audience Recearch), EAAME (European Association of Audiovisual Media Education), NTC (National Telemedium Council, US), Российского общества социологов, Международного союза журналистов.

О курсе

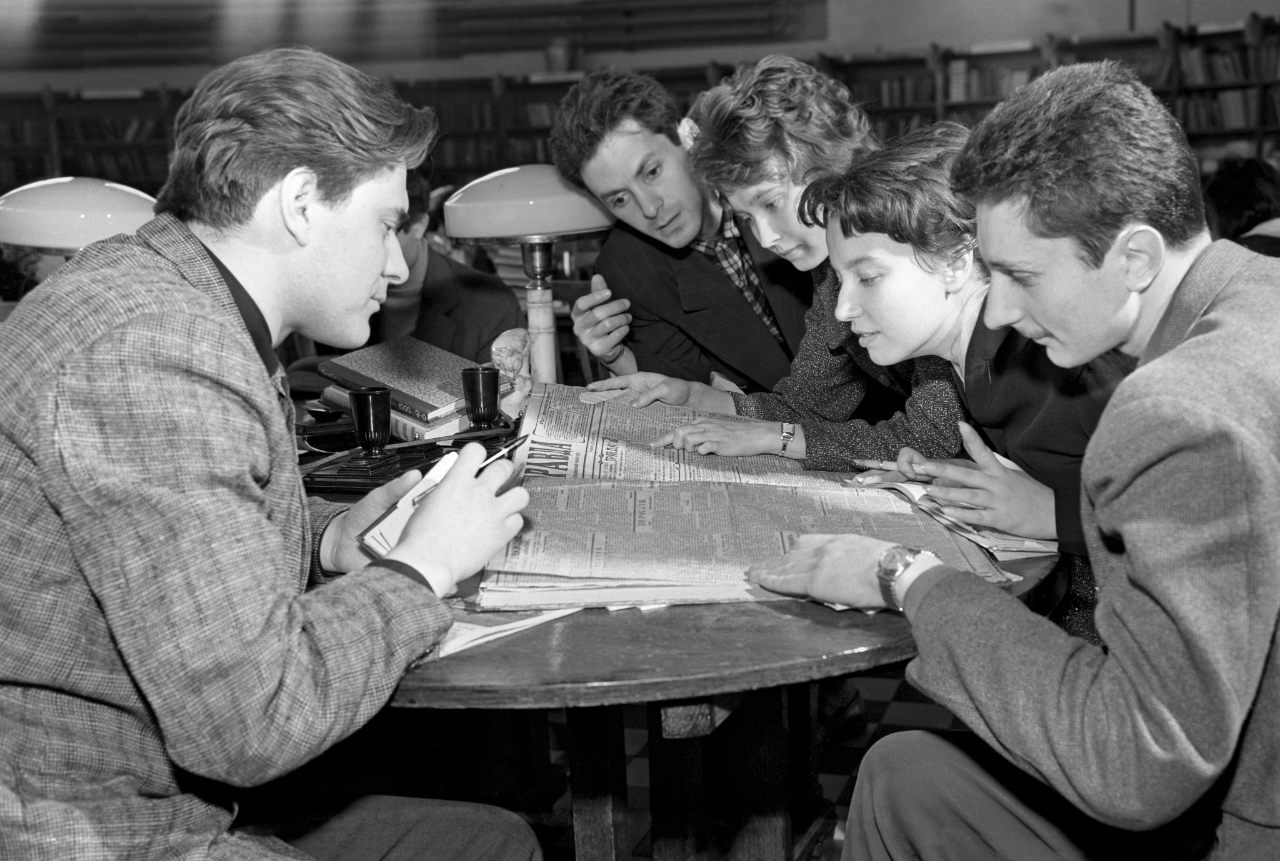

Курс посвящен развитию журналистики в России от первых печатных изданий до интернета. История формирования и трансформации различных направлений журналистики рассматривается через призму жизни и творчества людей, определивших путь отечественной медиаиндустрии.

Журналисты – это рупор жизни страны; передовой отряд, отражающий тенденции настроений в обществе и политических элитах, четвертая власть, влияющая на мысли и чувства социума. Условия деятельности журналистов, стилистика их творчества неразрывно связаны с событиями, происходящими в государстве. Понимание направлений отечественной журналистики невозможно без знания исторического контекста. И в курсе уделено большое внимание описанию исторических периодов развития России.

Изменений технологий, появление новых форм коммуникаций: радио, телевидение, Интернет; расширяют пространство деятельности журналиста и видоизменяют его профессию. Содержание курса позволяет узнать, как технические инновации влияют на появление новых направлений в журналистике.

Структура курса

Модуль 1. Дореволюционная журналистика

Общая характеристика

Медиаландшафт начала XX века

Коммерческие издания в дореволюционной России

Правительственная пресса

Персоналии

Консервативная пресса

Либеральная пресса начала XX века

Дореволюционные издания

Сатира

Модуль 2. Революционная журналистика в 1917 году

Хронология событий

Общая характеристика

Персоналии

Модуль 3. Журналистика первого послеоктябрьского десятилетия

Печать периода гражданской войны

Журналистика периода нэпа

Пресса эмиграции первой волны

Модуль 4. Сталинская эпоха. Журналистика 30-х годов XX столетия

Система советской печати 30-х годов XX столетия

Сталинская эпоха. Персоналии

Начало репрессий

Журналистика конца 30-х годов XX столетия

Модуль 5.

Итоги военного периода журналистики

Послевоенная пропаганда

Последние сталинские процессы

Журналистика как барометр: первое послевоенное десятилетие

Яркие страницы журналистики и публицистики второй половины 40-х – начала 50-х годов XX века

Жизнь и творчество Валентина Овечкина.

Модуль 6. Журналистика периода оттепели

Оттепель. Историко-культурный контекст

«Новый мир» К.М. Симонова и «Юность» В.П. Катаева в историко-культурной ситуации 1950-х годов

Журналистика периода оттепели. XX съезд КПСС

Восстание в Венгрии 1956 года и советские печатные СМИ

Значение дела А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля в истории советской печатной журналистики 60-х годов XX столетия

Модуль 7. Журналистика эпохи застоя

Общая характеристика журналистики эпохи застоя

Диссидентская журналистика

Журналистика третьей волны эмиграции

Модуль 8. Советская международная журналистика 1970-1980-х годов

Советская международная журналистика 1970-1980-х годов

Международная журналистика 1970-1980-х годов

Международная журналистика

Модуль 9. Журналистика эпохи перестройки 1985-1991 годов

Эпоха перестройки и журналистика

СМИ в эпоху перестройки

Журналисты перестройки

Модуль 10. Журналистика конца 1990-х годов

Политические условия формирования новой медиасистемы

Журналистика 1990-х годов. Персоны

Журналисты в 1990-е годы

Модуль 11. Медиасистема начала XXI века

Журналистика начала XXI века. Исторический фон. Медиасистема России

Топ-менеджеры российского телевидения

Современные тележурналисты

2000-е годы. Интернет

Целевая аудитория курса

Школьники старших классов, абитуриенты, студенты вузов, специализирующихся в области журналистики, медиакоммуникаций, рекламы и связей с общественностью, а также преподаватели школ, высших учебных заведений и дополнительного образования, и все, кто интересуется историей и историей журналистики в России.

Необходимый уровень подготовки

Владение базовыми знаниями в области истории России, стилистики русского языка.

Длительность курса

72 академических часа

Результаты изучения курса

В результате изучения курса слушатели:

- будут знать историю выдающихся журналистов, ведущих представителей издательского дела, корреспондентов, деятелей искусства XX века и медиабизнеса XXI века;

- будут иметь представление о процессах, формировавших специфику прессы СССР и России разных эпох;

- смогут отличать исторические периоды: дореволюционный, период гражданской войны, военного коммунизма и т.д..

Советские журналисты на Великой Отечественной войне

23.01.2020 14 января начался новый сезон открытого бразовательного проекта факультета журналистики МГУ на ВДНХ, посвящённый журналистике и СМИ военного периода и году 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Ольга Дмитриевна объяснила, почему военная журналистика для современного человека выглядит противоречивой, необъективной и предвзятой. Как выяснилось в ходе лекции, на это были свои причины.

Система советских СМИ подвергалась серьезной цензуре, требования которой были жёсткими. Цензура объясняется сложностью военной ситуации, неправильно выбранный пропагандистский посыл мог играть большую роль. СМИ хорошо управлялись и быстро меняли вектор своего контента, что и помогло в годы Великой Отечественной войны.

Ольга Дмитриевна отметила, что манипулирование информацией – типичная ситуация для воины (например, потери врага преувеличивались). В годы войны традиционное содержание прессы стало неактуальным и малозначимым. С июня советские газеты начали публиковать (а радио передавать) сводки Совинформбюро. По словам Ольги Дмитриевны, сводки первых недель войны не отражали событий, происходящих на фронте, потому что содержали прямые ошибки и неубедительные факты. Кроме того, они несколько отставали от того, как реально двигался фронт.

В годы войны традиционное содержание прессы стало неактуальным и малозначимым. С июня советские газеты начали публиковать (а радио передавать) сводки Совинформбюро. По словам Ольги Дмитриевны, сводки первых недель войны не отражали событий, происходящих на фронте, потому что содержали прямые ошибки и неубедительные факты. Кроме того, они несколько отставали от того, как реально двигался фронт.

«Это связано не столько с задачами пропаганды, сколько с тем, что не могли сразу наладить систему сбора информации с фронтов, журналисты не могли охватить все события, которые там происходили. К тому же в первые дни войны было не совсем понятно, что писать и как писать и как сообщать о наших поражениях», — сказала Ольга Дмитриевна.

Основным ресурсом пропаганды были именно журналисты и художники, рисовавшие плакаты и карикатуры. Порой газеты становились похожи на современные комиксы. Однако перед прессой, в первую очередь, ставилась задача поднимать боевой дух.

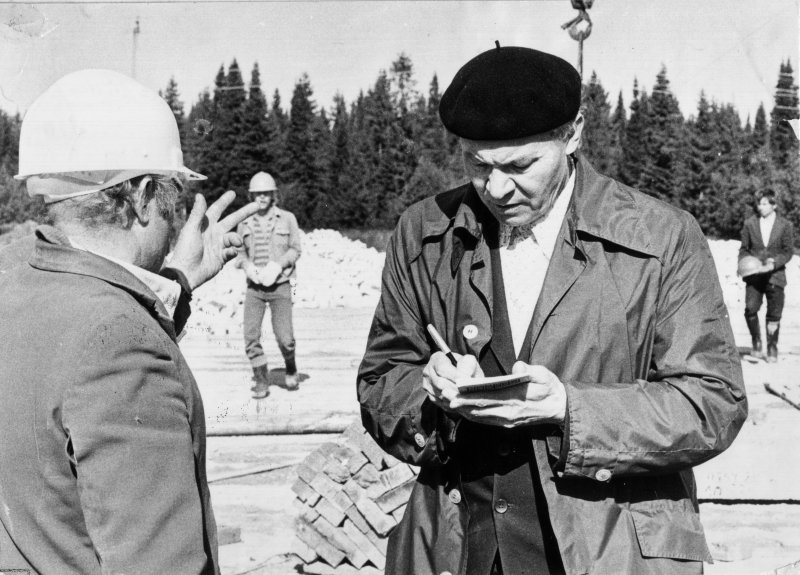

На фронт журналисты шли добровольцами или призывались как специалисты по пропаганде и воевали так же, как и солдаты. Они могли носить личное оружие, а так же имели специальные военные документы и форму, которая помогала проще передвигаться по фронту. В основном отправлялись опытные журналисты, такие как Константин Симонов и Василий Гроссман.

Так как система подготовки и отправки военных корреспондентов на фронт не была отлажена, многие из них не добирались до места боев. Всего в командировке на фронт погибло 225 журналистов. Среди них А. П. Гайдар, Е. П. Петров и Л. А. Карастоянова.

Перед журналистами, отправившимся освещать войну, стояло несколько задач:

- объяснить цель и характер войны, ответить на вопрос, что мы защищаем и от кого мы защищаем;

- поднять моральный дух бойцов, помочь им победить страх перед врагом, воспитать ненависть, необходимую для его уничтожения;

- ярко и доступно описать примеры героизма солдат и офицеров;

- осмыслить и отобразить в художественной форме чувства и мысли воюющего народа;

- зафиксировать множество разрозненных фактов, записать рассказы непосредственных участников событий;

- отразить свои впечатления как очевидцев событий.

Эти задачи, требования военной цензуры, а также творческий и жизненный опыт военного журналиста определяли содержание его публикаций. И. Г. Эренбург писал о немцах, А. Н. Толстой изображал Родину, а Б. Л. Горбатов, Б. Н. Полевой, В. С. Гроссман описывали подвиг солдата. Каждая из тем раскрывалась определенным образом: Родина показывалась как русская, советская, «малая», общая; враг — отвратительный, безжалостный, несправедливый; а подвиг — ежеминутный сознательный риск, страдание или порыв.

Радиовещание во многом заменяло бумажную прессу, так как большинство людей не могли по привычке читать газету утром. Информационные передачи стали занимать гораздо больше эфирного времени. В печатных СМИ все же превалировала беллетристика, поскольку журналистам сложно было раскрыть все темы в информационном ключе.

Текст: Ксения Трусова, Мария Уросова.

Фото: Георгий Никаноров.

Памяти российских журналистов 18 имен, которые нельзя забыть — Российское фото

В России есть две основные даты, посвященные журналистике: 13 января — День российской печати и 15 декабря — День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Вспомним имена талантливейших российских журналистов, погибших во имя правды.

По мнению главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева, «журналистика по-прежнему остается наиболее опасной профессией». Одним из самых громких за последние несколько лет преступлений против работников СМИ стало убийство ведущего программы «Вести. Кабардино-Балкария» республиканского филиала ВГТРК Казбека Геккиева 5 декабря 2012 года, отмечает Павел Гусев.

«Мы чтим память Владислава Листьева, Дмитрия Холодова, Ларисы Юдиной, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и многих других талантливых российских журналистов. Сегодня главная задача для всего общества заключается в том, чтобы такие трагические случаи больше не повторялись», — заявил Гусев в интервью ИТАР-ТАСС.

В 2012 году, по данным Международного института прессы (International Press Institute, IPI), в мире погибло рекордное за последние годы количество журналистов — 119 человек. Самыми опасными странами для освящения событий оказались Сирия и Сомали. В России же, по словам представителей Российского союза журналистов, ежегодно при различных обстоятельствах погибают от 10 до 20 репортеров.

Во всех регионах России сегодня пройдут вечера памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. В Москве работников СМИ вспомнят в Центральном Доме журналиста. «Этот грустный день напоминает всем нам о том, насколько хрупка человеческая жизнь и как быстро и внезапно она может оборваться. Мы вспоминаем в этот день также и о том, насколько опасна профессия журналиста», — отметили в Союзе журналистов России. «15 декабря — особый день в жизни нашего сообщества, не только день скорби и светлой памяти, это также день, в который особенно остро звучит и гордость за нашу профессию», — подчеркнули в объединении.

Мы вспоминаем в этот день также и о том, насколько опасна профессия журналиста», — отметили в Союзе журналистов России. «15 декабря — особый день в жизни нашего сообщества, не только день скорби и светлой памяти, это также день, в который особенно остро звучит и гордость за нашу профессию», — подчеркнули в объединении.

В память о российских журналистах, отдавших свою жизнь за свободу слова, в 2001 году была учреждена премия имени Артема Боровика за лучшее журналистское расследование. По словам организаторов конкурса, призванного поддержать самых отважных и талантливых представителей российских СМИ, «журналистика — это отчаянная профессия, в которую идут лучшие люди».

Во всем мире погибших журналистов поминают 3 мая во Всемирный день свободы печати. К этому дню приурочено вручение премии имени колумбийского журналиста и редактора Гильермо Кано, учрежденной исполнительным советом ЮНЕСКО. Премия присуждается ежегодно человеку или организации, внесшим вклад в защиту или развитие свободы прессы в любой точке мира.

Артем Боровик (13 сентября 1960 — 9 марта 2000)

Российский журналист, в качестве президента возглавлял издательский холдинг «Совершенно секретно».

Работал журналистом в различных советских изданиях, в том числе в газете «Советская Россия» и в журнале «Огонёк» (1987–1991), по заданию которого несколько раз ездил в Афганистан. Автор книги «Спрятанная война», посвящённой войне в Афганистане.

В 1988 году некоторое время служил в армии США в рамках эксперимента, в ходе которого советский журналист направлялся в американскую армию, а американский — в советскую.

О своём армейском опыте написал книгу «Как я был солдатом американской армии». Вместе с коллегой по «Совершенно секретно» Евгением Додолевым вёл известную в своё время передачу «Взгляд».

9 марта 2000 года Артём Боровик погиб в результате авиационной катастрофы, при падении самолёта Як-40, совершавшего рейс Москва — Киев, на борту которого также находился глава компании «Группа „Альянс“» Зия Бажаев.

Все 9 человек, включая 5 членов экипажа, погибли. Похоронен на Новодевичьем кладбище (10-й участок). Кристина Курчаб-Редлих утверждала, что Боровик и Бажаев летели за детскими фотографиями Путина.

Владислав Листьев (10 мая 1956, Москва — 1 марта 1995, Москва)

Советский и российский телеведущий и тележурналист, первый генеральный директор ОРТ.

«Безусловно, он обладал главным талантом ведущего, а именно, умением „пробить“ экран и оказаться сидящим рядом с каждым отдельно взятым зрителем…, — вспоминает о Листьеве Владимир Познер. — Каждый раз, когда он был ведущим, программа получала совершенно колоссальную популярность… Он нашёл ключ к зрителю, умел этого зрителя заинтересовать, и делал он это в высокой степени профессионально».

Вечером 1 марта 1995 года, при возвращении со съёмок программы «Час пик», Владислав Листьев был убит в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице. Первая пуля попала в руку, вторая — в голову. Ценности и большая сумма наличных, имевшиеся у него, остались нетронутыми, что позволило следователям предположить, что убийство связано с деловой или политической деятельностью телеведущего.

Ценности и большая сумма наличных, имевшиеся у него, остались нетронутыми, что позволило следователям предположить, что убийство связано с деловой или политической деятельностью телеведущего.

Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Первый канал и Российская академия телевидения учредили 1 марта 2010 года премию за заслуги в развитии Российского телевидения имени Влада Листьева. Она будет присуждаться раз в год. Первый лауреат премии имени Влада Листьева был назван 25 ноября 2010 года. Им стал известный журналист и телеведущий Леонид Парфёнов.

Дмитрий Холодов (21 июня 1967, Загорск — 17 октября 1994, Москва)

Российский журналист. С августа 1992 года работал корреспондентом газеты «Московский комсомолец». Писал о современной российской армии, побывал во многих горячих точках — в Абхазии, Чечне, Азербайджане, на таджикско-афганской границе. Журналист был известен своими публикациями о коррупции в российской армии. В своих материалах он неоднократно подвергал критике министра обороны Павла Грачёва, которого обвинял в причастности к коррупционному скандалу в Западной группе войск.

17 октября 1994 года Дмитрий Холодов погиб в Москве на рабочем месте в редакции газеты от взрыва самодельной мины-ловушки, находящейся в портфеле-дипломате. Смерть наступила в результате травматического шока и обескровливания. По свидетельству коллег, Холодов предполагал, что в дипломате, полученном в камере хранения на Казанском вокзале, находятся документы о нелегальной торговле оружием.

Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Посмертно удостоен премией Союза журналистов России и «За свободу прессы» (обе — в 1994 году).

Лариса Юдина (22 октября 1945, Элиста — 7 июня 1998, Элиста)

Советская и российская журналистка, главный редактор газет «Советская Калмыкия», а затем «Советская Калмыкия Сегодня», политический деятель, сопредседатель калмыцкой региональной организации движения «Яблоко».

Лариса Алексеевна была убита 7 июня 1998 года. На её теле были обнаружены многочисленные ножевые ранения, кроме того, у неё был проломлен череп. Двое из мужчин, причастных к убийству и затем осуждённых, были помощниками Илюмжинова.

Двое из мужчин, причастных к убийству и затем осуждённых, были помощниками Илюмжинова.

Указом Президента РФ 10 сентября 2000 года «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга» была посмертно награждена «Орденом мужества».

Анна Политковская (урождённая Мазепа; 30 августа 1958, Нью-Йорк — 7 октября 2006, Москва)

Российская журналистка, правозащитница. Уделяла особое внимание конфликту в Чечне.

С 1999 года — специальный корреспондент и обозреватель «Новой газеты». Политковская неоднократно выезжала в районы боевых действий. За серию репортажей о военных действиях в Чечне в январе 2000 года Анне Политковской присуждена премия «Золотое перо России».

Ей присуждались: премия Союза журналистов РФ «Добрый поступок — доброе сердце», премия Союза журналистов за материалы по борьбе с коррупцией, диплом «Золотой гонг-2000» за серию материалов о Чечне.

Политковская — автор документальных книг о ситуации в Чечне в 1999-м году «Путешествие в ад. Чеченский дневник» (2000), «Вторая чеченская» (2002), «Чечня: позор России», а также статей «Карательный сговор», «Люди исчезающие». Последняя её публикация в «Новой газете» — «Карательный сговор» — была посвящена составу и деятельности чеченских отрядов, воюющих на стороне федеральных сил.

Чеченский дневник» (2000), «Вторая чеченская» (2002), «Чечня: позор России», а также статей «Карательный сговор», «Люди исчезающие». Последняя её публикация в «Новой газете» — «Карательный сговор» — была посвящена составу и деятельности чеченских отрядов, воюющих на стороне федеральных сил.

Многие из книг Политковской были переведены на иностранные языки и изданы за рубежом. Автор книг «Putin’s Russia» («Путинская Россия»), «Россия без Путина», опубликованных в Великобритании.

В сентябре-начале октября 2006 года Анна Политковская значительно активизировала аналитико-журналистскую деятельность, в свете приближающихся парламентских выборов 2007 года и президентских 2008.

Помимо журналистики, Политковская занималась правозащитной деятельностью, помогала матерям погибших солдат отстаивать свои права в судах, проводила расследования коррупции в Министерстве обороны, командовании Объединённой группировки федеральных войск в Чечне, помогала жертвам Норд-Оста.

Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы (Лесная улица, дом 8) 7 октября 2006 года, в день рождения Владимира Путина. Сотрудники милиции нашли пистолет Макарова с глушителем и четыре гильзы рядом с телом. Первые сведения указывали на заказное убийство, так как было произведено четыре выстрела, включая выстрел в голову.

Сотрудники милиции нашли пистолет Макарова с глушителем и четыре гильзы рядом с телом. Первые сведения указывали на заказное убийство, так как было произведено четыре выстрела, включая выстрел в голову.

Наталья Эстемирова (28 февраля 1958, Камышлов, Свердловская область — 15 июля 2009, Гази-Юрт, Ингушетия)

Российская правозащитница, журналист, сотрудница представительства Правозащитного центра «Мемориал» в Грозном.

До 1998 года работала учителем истории в грозненской школе № 7, затем занялась правозащитной журналистикой.

В начале второй чеченской войны работала в Грозном, с 2000 года — сотрудница представительства Правозащитного центра «Мемориал» в Грозном.

В 2004 году была удостоена премии «Правильная жизнедеятельность» на церемонии в здании Шведского парламента.[6] В 2005 Европейская народная партия — Европейские демократы наградила Эстемирову и председателя Мемориала Сергея Ковалёва медалью имени Робера Шумана.

В 2007 году Инициатива Нобелевских Женщин вручила Эстемировой «Награду Анны RAW in WAR».

Наталья Эстемирова входила в Комиссию по условиям содержания в местах лишения свободы.

Её сторонники считают, что она вела борьбу с фальсификацией уголовных дел, посещая следственные изоляторы, активно боролась с практикой пыток, вела расследования похищений и внесудебных казней.

По сообщению руководителя московского бюро Human Rights Watch Татьяны Локшиной, Эстемирову похитили 15 июля 2009 года возле её дома в Грозном около 08:30. Её коллеги по правозащитной деятельности подняли тревогу, когда она не пришла на заранее оговорённую встречу, приехали к дому, нашли и опросили свидетелей.

По данным коллег погибшей «Два свидетеля видели с балкона, как на улице Богдана Хмельницкого в Грозном, где проживает Наташа, её затолкнули в белый автомобиль марки ВАЗ, она успела крикнуть, что её похищают».

Как сообщил пресс-секретарь следственного комитета прокуратуры России Владимир Маркин, тело женщины с пулевыми ранениями в голову и грудь было обнаружено в 16:30 (по данным МВД Ингушетии — в 17:20) по времени Москвы в лесополосе в 100 метрах от федеральной автодороги «Кавказ» вблизи села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии.

В её сумке находились паспорт, удостоверение члена экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека РФ по Чеченской республике и мандат общественного наблюдателя комиссии по общественному контролю в местах принудительного содержания на имя Натальи Эстемировой.

Анастасия Бабурова (30 ноября 1983 года, Севастополь — 19 января 2009 года, Москва)

Российская журналистка, поэт, гражданка Украины, вместе со Станиславом Маркеловым стала жертвой громкого убийства. Анастасия училась на факультете журналистики МГУ, работала в газете «Известия» и была внештатным сотрудником «Новой газеты».

На протяжении 2008 года Анастасия работала в редакции «Известия», опубликовав в газетах «Известия» и «Финансовые известия» десятки статей, посвящённых, в основном, деловой тематике. В декабре 2008 года журналистка уволилась из редакции из-за разногласий с политическим курсом газеты, который, по мнению еженедельника «The Economist», характеризуется «национализмом, конформизмом и цинизмом».

Сотрудничала с «Российской газетой» и газетой «Вечерняя Москва», сетевым изданием «Частный Корреспондент», журналом «Созвездие».

С октября 2008 года — внештатный сотрудник «Новой газеты». Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов сообщил, что Анастасия целенаправленно занималась неформальными молодёжными движениями, в том числе, неонацистскими и рассказывает, что она «пришла к нам со своей темой… Тема не лучшая с точки зрения безопасности или звёздности. Скинхеды, антифа, неформальные уличные акции».

Публикации Анастасии в «Новой газете» были посвящены экологическим проблемам и проблемам жестокого отношения к животным, злоупотреблениям в правоохранительных органах, антифашистскому движению, деятельности неонацистов.

Последней — посмертной — публикацией Анастасии стало интервью со Станиславом Маркеловым, посвящённое проблемам правосудия и делу Буданова. По мнению коллег Анастасии, «мало кто разбирался в неонацизме, антифашизме, неформальных молодёжных объединениях лучше нее».

Анастасия Бабурова была смертельно ранена 19 января 2009 года и скончалась в реанимации Первой Градской больницы в тот же день, не приходя в сознание. Существуют две основные версии убийства Анастасии: по наиболее распространённой, журналистка была смертельно ранена, пытаясь после гибели Маркелова остановить киллера: Анастасия занималась спортом, хорошо владела приёмами самообороны, и, предположительно, имела при себе нож.

По другой версии, высказанной заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым, в Анастасию стреляли целенаправленно. Эту версию подтвердил в ходе допросов и её убийца — Никита Тихонов. По данным агентства Life News, эксперты установили, что Бабурова, как и Маркелов, была застрелена в затылок с близкого расстояния, а по сведениям главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, пуля попала в висок.

Нападение убийцы произошло 19 января немногим ранее 14:25, но автомобиль скорой медицинской помощи был вызван только в 15:05, через 40 минут после выстрелов. По мнению родителей Анастасии, более ранний вызов скорой медицинской помощи мог бы спасти жизнь их дочери.

По мнению родителей Анастасии, более ранний вызов скорой медицинской помощи мог бы спасти жизнь их дочери.

Никитa Тихонов признан виновным в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, пригoвopeн к пожизненному заключению. Евгения Хасис приговорена к 18 годам заключения за соучастие в убийстве.

Журналисты, погибшие в 2012-2014 ггКазбек Геккиев

Казбек Геккиев проработал на республиканской студии телевидения чуть больше года. Начинал репортером, но вскоре пошел на повышение. Талантливому журналисту предложили вести вечерние новости.

Первая явная угроза в адрес сотрудников кабардино-балкарского телевидения появилась на одном из экстремистских сайтов около полугода назад. Боевикам не понравилось, с каким выражением лица ведущие новостей комментировали новость об очередной спецоперации. Казбек не занимался журналистскими расследованиями и не писал разоблачительных репортажей об экстремистах. Поэтому его убийство выглядит абсолютно бессмысленно.

Поэтому его убийство выглядит абсолютно бессмысленно.

Убит вечером 5 декабря 2012 года в Нальчике выстрелом в голову.

Казбек шел на свидание к своей девушке. Они встретились на улице Кирова в центре Нальчика. Беседуя, молодые люди покинули оживленную улицу и зашли в переулок. В этот момент к ним подъехал автомобиль, из которого вышли двое мужчин. Сначала они спросили адрес, а потом поинтересовались у Казбека, действительно ли он ведущий новостей. Затем они расстреляли журналиста в упор. Две пули попали ему точно в голову. Убийцы, скорее всего, следили за Казбеком, выбирая удобный момент для нападения. Спутницу журналиста преступники не тронули.

Михаил Бекетов (10 января 1958, Ставропольский край — 8 апреля 2013, Химки)

Российский журналист, главный редактор и учредитель газеты «Химкинская правда».

В 2007 году на собственные средства стал издавать газету «Химкинская правда». В ней он публиковал критические статьи о деятельности администрации Химок, в частности привлек внимание общественности к ситуации с могилами летчиков у Ленинградского шоссе и освещал борьбу за сохранение Химкинского леса. Михаилу Бекетову неоднократно угрожали.

Михаилу Бекетову неоднократно угрожали.

В мае 2008 года была взорвана его машина. Когда же Бекетов высказал предположение, что в акции устрашения были заинтересованы чиновники химкинской администрации, в частности мэр Химок Владимир Стрельченко, против него было возбуждено уголовное дело по статье о клевете.

«Репортёры без границ» наградили М. Бекетова премией «Press Freedom Award».

31 октября 2011 года Михаилу Бекетову была присуждена премия Правительства РФ в области печатных СМИ. Вручение премии состоялось в январе 2012 года. После вручения премии Путин лично поздравил журналиста, и, по словам его помощников, пообещал активизировать расследование дела об избиении.

13 ноября 2008 года Михаил Бекетов был избит неизвестными. После этого он долгое время находился на лечении в НИИ им. Склифосовского и получил инвалидность 1-й группы. Ему были ампутированы три пальца на левой руке и правая нога, также была проведена операция в ЦИТО по извлечению из мозга осколков кости.

В июне 2010 года Бекетов вернулся домой после полутора лет, проведённых в медицинских учреждениях. Фонд помощи Бекетову нашёл ему сиделку, его также посещали медицинские специалисты. Представители подмосковного ГУВД пообещали оказать содействие в обеспечении безопасности Бекетова.

Михаил Бекетов умер 8 апреля 2013 года. По сведениям «Газеты.ру», журналист находился на обследовании в больнице и подавился во время приема пищи, что повлекло за собой сердечный приступ, ставший причиной смерти. Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти журналиста, указав на то, что она стала результатом несчастного случая.

Николай Потапов

Вечером 18 мая 2013 года 66-летний экс-глава Пригородного сельсовета, редактор газеты «Сельсовет» Николай Потапов вышел из дома в хуторе Быкогорка (Ставропольский край) и сел в принадлежащий ему автомобиль «Ока», где дожидался свою супругу. В это время неизвестный в черной маске произвел в него не менее пяти выстрелов в упор из огнестрельного оружия.

Николай пользовался авторитетом среди жителей района, краевые власти его неоднократно пытались сместить с должности. Знаменитым он стал после того, как объявил голодовку в своём рабочем кабинете, требуя от прокуратуры выполнения законов. Краевые власти не устраивала его принципиальная позиция по продаже земельных участков в пригороде курортного Железногорска представителям этнических группировок, действующих на территории Ставропольского края.

После увольнения 66-летний активист продолжил выпускать газету «Сельсовет», которая пользовалась популярностью, потому что он там освещал деяния местной власти, действия сотрудников полиции и активность этно-группировок, публиковался публиковал материалы в «Открытой газете». Сообщается также о неоднократных угрозах в его адрес. По данным следствия, задержаны трое жителей Буденовского района 26, 30 и 34 лет, родные братья. Установлено, что один из подозреваемых ранее проходил службу в органах внутренних дел. Задержали преступников случайно — они отказались останавливаться по требованию ГИБДД, а когда за ними погнались, бросили машину и пытались убежать в лес.

Ахмеднаби Ахмеднабиев

Журналист Ахмеднаби Ахмеднабиев был расстрелян 9 июля 2013 года утром в 50 метрах от своего дома в селе Семендер в Дагестане. Погиб от нескольких пулевых ранений в голову.

В мае 2012 года Ахмеднаби Ахмеднабиев заявлял об угрозах в его адрес. А 11 января неизвестные произвели три выстрела в Ахмеднабиева, но пули прошли мимо и журналист не пострадал.

Имя Ахмеднаби Ахмеднабиева фигурировало в «расстрельном списке» — листовках, распространенных в сентябре 2009 года по столице Дагестана, в которых анонимные авторы обещали целенаправленно мстить за сотрудников милиции и мирных граждан. В этот список попали известные в Дагестане адвокаты, журналисты и правозащитники — всего 16 человек.

В списке был, в том числе издатель дагестанского еженедельника «Черновик» Гаджимурад Камалов, убитый 15 декабря 2011 года. Покушение на Ахмеднабиева обсуждалось на пресс-конференции, посвященной безопасности журналистов, с участием представителей СМИ, общественных организаций и руководителей органов власти Дагестана, которая состоялась 14 января в Махачкале.

Константин Бауэр

29 марта 2013 года поздно вечером 32-летний журналист Константин Бауэр возвращался из ресторана домой. Встретившийся ему мужчина затеял с ним ссору и избил. Журналист позже скончался в больнице от черепно-мозговых травм. Полиции удалось найти очевидцев драки, которые описали преступника.

В начале апреля полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель, ранее неоднократно судимый и находившийся в розыске по подозрению в совершении кражи. Парень признался, что участвовал в конфликте, заявив, что не имел намерения причинить тяжкий вред здоровью журналисту. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд приговорил обвиняемого к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Александр Ходзинский

Был найден убитым 7 июля 2012 года в Тулуне.

Подозреваемый по делу — 57-летний пенсионер Геннадий Жигарев. Несколько лет назад он занимал должность заместителя главы администрации Тулуна, позже был руководителем одного из предприятий города, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

Несколько лет назад он занимал должность заместителя главы администрации Тулуна, позже был руководителем одного из предприятий города, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

В течение нескольких последних лет Ходзинский вел открытую борьбу против многочисленных злоупотреблений и нарушений, допущенных должностными и иными лицами при строительстве (с 2006 года) и эксплуатации здания рынка «Созвездие» в городе. Много раз Ходзинский выступал в местной прессе с публикациями на эту тему.

Рамазан Новрузалиев

Рамазан был известным в кавказском интернет-сообществе блогером, главным бухгалтером Республиканского Информационного Агентства (РИА) «Дагестан».

В апреле 2012 года Рамазан Новрузалиев был приглашен в банкетный зал ресторана «Хаял» на деловую встречу, которая вскоре переросла в разговор на повышенных тонах и завершилась выстрелом в Новрузалиева.

Он был срочно госпитализирован, но врачи не смогли спасти жизнь потерпевшему, который скончался в больнице. Как установило следствие, стрелявшим оказался житель Москвы, сын владельца банкетного зала, 1991 года рождения.

Как установило следствие, стрелявшим оказался житель Москвы, сын владельца банкетного зала, 1991 года рождения.

Виктор Афанасенко

Шеф-редактор газеты «Коррупция и преступность» умер 24 января 2012 года в больнице скорой медицинской помощи № 2 Ростова-на-Дону в результате преступного нападения.

По словам руководителя издания «Преступность и коррупция» Сергея Слепцова, в последнее время Виктор Афанасенко занимался расследованием случаев земельного рейдерства в Кущевском районе Краснодарского края, а также на юге Ростовской области.

Хаджимурад Камалов

Хаджимурад был убит 15 декабря 2012 года. Журналист выбрал позицию защиты прав и свобод жителей республики и со страниц своей газеты, используя все законные методы, жестко требовал от силовиков расследовать преступления в Дагестане. Из-за этого ему не раз приходилось вступать в конфликт с коррумпированной номенклатурой и руководством силовых структур. Кроме того, Камалов активно защищал права верующих.

Кроме того, Камалов активно защищал права верующих.

С момента создания газеты ее записали в оппозиционные СМИ. Редакция «Черновика» неоднократно подвергалась судебным преследованиям, ее пытались закрыть, но все суды газета выиграла. Статьи Хаджимурада Камалова, где он давал оценку социально-политической ситуации в Дагестане, публиковали ведущие российские и зарубежные издания.

Анатолий Битков

Главный редактор телеканала «Колыма плюс» был убит 22 июня 2012 года. На теле потерпевшего были обнаружены множественные телесные повреждения в виде колото-резанных ран, от которых, предположительно, наступила смерть.

37-летний журналист, несколько лет возглавлявший телекомпанию, был в регионе человеком весьма известным, По подозрению в убийстве журналиста задержан ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления 22-летний житель Магадана. По версии следствия, в ночь на 22 июня в квартире Биткова «между хозяином жилья и подозреваемым возник конфликт на почве личной неприязни». Подозреваемый нанес журналисту множественные удары ножом, после чего скрылся с места происшествия.

Подозреваемый нанес журналисту множественные удары ножом, после чего скрылся с места происшествия.

Яхъя Магомедов

Журналист исламской газеты «Ас-Салам» был убит 8 мая в Хасавюртовском районе Дагестана. Журналист находился в гостях у своего двоюродного брата — сотрудника милиции, и когда вышел во двор его дома, то неизвестные открыли по нему огонь.

От полученных ранений Магомедов скончался на месте. Возможно, преступники перепутали Магомедова с его родственником — сотрудником милиции, которому ранее неоднократно угрожали расправой.

Андрей Стенин (22 декабря 1980 — 6 августа 2014)

Российский журналист, фотокорреспондент. Работал корреспондентом «Российской газеты» (с 2003), в «Газете.ru», фотокорреспондентом РИА Новости (с 2009). С 2014 года — специальный фотокорреспондент Объединённой дирекции фотоинформации МИА «Россия сегодня». Специализировался на съёмке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов. Работал в Сирии, секторе Газа, Египте, Ливии, Турции и других регионах. 6 августа 2014 года погиб, находясь в командировке на Украине, став четвёртым российским журналистом, убитым на Украине в ходе Вооружённого конфликта на востоке Украины. Смерть Стенина вызвала большой общественный резонанс. Посмертно награждён орденом Мужества.

Работал в Сирии, секторе Газа, Египте, Ливии, Турции и других регионах. 6 августа 2014 года погиб, находясь в командировке на Украине, став четвёртым российским журналистом, убитым на Украине в ходе Вооружённого конфликта на востоке Украины. Смерть Стенина вызвала большой общественный резонанс. Посмертно награждён орденом Мужества.

По материалам Сalend.ru, ИТАР-ТАСС, Википедии, Фонда помощи журналистам имени Михаила Бекетова

Советские журналисты и Радио Свобода

СОВЕТСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ И РАДИО СВОБОДА

SEMYON MIRSKY

Американский философ Фрэнсис Фукуяма в своей знаменитой статье «Конец истории?» писал, что «холодная война закончилась, причем закончилась она победой Запада». Утверждение Фукуямы представляется мне спорным по целому ряду причин. Уместен даже вопрос: а была ли вообще холодная война? И если она была, то победил ли в ней Запад или, что представляется более вероятным, советская система, зашедшая в тупик, разбила сама себя?. .. (Эти строки были уже мною написаны, когда вчера сидевший за этим же столом Анатолий Иванович Стреляный сказал: «социализм не выдерживает миролюбия, ибо система держится на насилии».) Если «холодная война», повторяю, была, то она велась совершенно разными методами, и в этом мне видится моральный смысл противостояния: правда, правдивая информация о стране и мире оказалась великой силой.

.. (Эти строки были уже мною написаны, когда вчера сидевший за этим же столом Анатолий Иванович Стреляный сказал: «социализм не выдерживает миролюбия, ибо система держится на насилии».) Если «холодная война», повторяю, была, то она велась совершенно разными методами, и в этом мне видится моральный смысл противостояния: правда, правдивая информация о стране и мире оказалась великой силой.

Почему я начал именно с вопроса о «холодной войне»? — Ответ прост: со времени своего основания в начале 50-х годов до прекращения глушения наших передач в ноябре 1988-го Радио Сюбода последовательно изображалось советской пропагандой как «орудие холодной войны», а его сотрудники — в зависимости от стоявшей на дворе погоды — квалифицировались как «недобитые белогвардейцы, бывшие каратели, агенты ЦРУ», а в последние годы все чаще как «агенты международного сионизма»… Все это кончилось в один прекрасный день 29-го ноября 1988-го года, то есть в день, когда было прекращено глушение наших передач, глушение, на которое Советский Союз тратил, кстати, больше денег, чем тратили Соединенные Штаты на сами передачи.

Ну а теперь — к собственно теме моего выступления: советские журналисты и Радио Свобода. Многие из материалов, которые я хочу предложить вашему вниманию, были любезно предоставлены мне К. Гальским, работающим в парижском бюро, занимающимся исследованием и обработкой данных, касающихся числа слушателей, откликов на программы Радио Свобода, Свободная Европа и ряда других западных радиостанций.

В своем отчете на интересующую нас тему он пишет, что первым открытым обсуждением деятельности PC в советской печати следует, повидимому, считать статью в газете Московские новости за 18-е декабря 1988 года, в которой была дана высокая оценка передач, посвященных земле-

Rev. Étud. slaves, LXII/3, 1990, p. 627-631.

I

«Корреспонденты «»холодной войны»». Как работали советские и американские журналисты

Меня удивило, насколько репортаж американских корреспондентов перекликался с пропагандой американского правительства и насколько репортаж советских журналистов расширял границы понятий о США. Со временем это удивление переросло в более широкое понимание того, что исторические реалии не соответствуют стандартным образам «свободной» и «несвободной» прессы. У журналистов двух стран на самом деле было много общего, значительно больше, чем принято думать.

Со временем это удивление переросло в более широкое понимание того, что исторические реалии не соответствуют стандартным образам «свободной» и «несвободной» прессы. У журналистов двух стран на самом деле было много общего, значительно больше, чем принято думать.

— Ваш стиль — сочетание публицистики и академичности, увлекательное чтение. Согласны ли вы с тем, что современная документальная и исследовательская литература, к которой растет интерес в мире, должна уметь просто рассказать о сложном?

— Совершенно согласна. Мне было важно, чтобы в книге совмещались читабельность, аккуратная работа с историческими материалами и интересный аналитический подход. К сожалению, часто бывает, что добросовестное, но сухо написанное исследование толкает читателей в сторону более доступных, но менее достоверных источников информации.

Во многом мой стиль изложения был сформирован героями моей книги. Журналисты-международники были интересными людьми и очень хорошими писателями. Мне было важно написать о них так, чтобы было интересно и приятно читать не только коллегам-историкам, но и студентам, журналистам или людям, интересующимся этой темой.

Мне было важно написать о них так, чтобы было интересно и приятно читать не только коллегам-историкам, но и студентам, журналистам или людям, интересующимся этой темой.

— Наряду с анализом в книге большое место занимают человеческие истории, очерки нравов эпохи, которая сегодня молодым, да и не только, мало понятна. Что самое главное мы должны уяснить, думая и говоря об эпохе начала и расцвета «холодной войны»?

— Когда мы слышим слова «холодная война», мы сразу представляем себе геополитические противостояния, ядерные боеголовки, прокси-войны и «встречи в верхах». Символ «холодной войны» — не журналист, писатель или кинорежиссер, а дипломат, шпион или военный.

На самом деле для большинства людей, живших в ту эпоху, самым главным источником влияния была культура — книги, кино, радио, телевидение и, конечно же, пресса. Ментальность «холодной войны» формировалась в первую очередь в культурной сфере. Культура (в широком понимании) способствовала нагнетанию атмосферы страха, тревоги и обоюдной враждебности. Образ другой страны как врага и соперника, несовместимого с «нашими» ценностями, становился частью общего сознания через экраны телевизора или кино, страницы книг и газет. Обратный процесс — преодоление ментальности недоверия и страха, понятие того, что за «железным занавесом» живут такие же люди, с такими же заботами и надеждами, — тоже формировался и распространялся в культурной сфере. В обоих процессах пресса играла важнейшую роль.

Образ другой страны как врага и соперника, несовместимого с «нашими» ценностями, становился частью общего сознания через экраны телевизора или кино, страницы книг и газет. Обратный процесс — преодоление ментальности недоверия и страха, понятие того, что за «железным занавесом» живут такие же люди, с такими же заботами и надеждами, — тоже формировался и распространялся в культурной сфере. В обоих процессах пресса играла важнейшую роль.

Человек сильнее системы

— Человек, журналист в вашей книге, на мой взгляд, оказывается сильнее идеологии и системы. В обеих странах. Пары Беглов и Салисбури, Кондрашов и Смит — параллельные истории, но все же разные. В чем было основное сходство советских и американских журналистов? И основные различия?

— Начнем с очевидных вещей: советские и американские журналисты, как правило, учились в престижных университетах и были связаны с политическими и культурными элитами своих стран. Назначению в СССР и США обычно предшествовала работа в «горячих точках». Например, перед тем как стать завбюро New York Times в Москве, Хедрик Смит работал в Каире и во Вьетнаме. Станислав Кондрашов впервые отправился за рубеж спецкором на освещение Суэцкого кризиса, а потом работал пять лет корреспондентом «Известий» в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Большинство корреспондентов были мужчины.

Например, перед тем как стать завбюро New York Times в Москве, Хедрик Смит работал в Каире и во Вьетнаме. Станислав Кондрашов впервые отправился за рубеж спецкором на освещение Суэцкого кризиса, а потом работал пять лет корреспондентом «Известий» в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Большинство корреспондентов были мужчины.

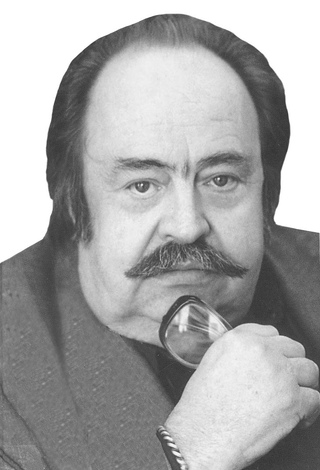

Записи из дневников известного советского спортивного журналиста публикуются впервые — Российская газета

29 сентября 2019-го — 100 лет со дня рождения Льва Филатова.

Конечно, журналисту дожить до такого возраста в наше время нереально. И все-таки жаль, что Лев Иванович не увидел чемпионата мира по футболу в нашей стране… Ведь он был не только ведущим футбольным журналистом, но и страстным (хотя и скрывал это) болельщиком. Спартаковским.

И еще больше жаль, что лишены мы нынче его умных, аргументированных оценок футбольного настоящего, высказанных прекрасным литературным языком. Так о футболе не писали ни тогда, не пишут и теперь. Сотни журналистов считают его своим учителем, даже те, кто его ни разу не видел. Его книги о футболе и сегодня читаются на одном дыхании.

Его книги о футболе и сегодня читаются на одном дыхании.

В 1994 году я редактировал спорт в только что открывшейся «Новой газете». Мы задумали выпускать специальную спортивную вкладку и стремились привлекать самых маститых авторов. Уж не помню, как мне удалось достать домашний телефон Льва Ивановича. Я знал, что он вышел на пенсию, и нам очень хотелось привлечь его к работе.

Я долго не решался позвонить. Мы обмозговывали тему специально для него, что-то вроде: история чрезвычайных происшествий с нашей сборной на чемпионатах мира (дело как раз было накануне чемпионата мира в США). Потом я ходил к главному редактору и решал вопрос о повышенном гонораре для именитого автора, если он, конечно, согласится нам писать. Потом думал, где же назначить встречу: как же — Филатов наверняка холеный, весь мир объездил. Самым минимальным мне казался ресторан Домжура…

Наконец я решился и позвонил. Лев Иванович не был очень уж любезен, но темой заинтересовался. Я, чувствуя, что клюнуло, заторопился подсечь — заговорил о повышенных гонорарах. И тут… Суховатый голос Филатова стал прямо-таки колючим:

И тут… Суховатый голос Филатова стал прямо-таки колючим:

— Молодой человек, о гонорарах в мое время говорили в последнюю очередь. Я склонен вам отказать, но мне интересен поворот темы, любопытно взглянуть на историю выступлений нашей сборной под таким углом. Я буду размышлять, позвоните дня через два…

Через два дня звоню. Слышу:

— Жду вас завтра на станции метро «Киевская», на той линии, что ведет к станции «Молодежная». У второй скамейки по направлению из центра. Я все написал…

Льва Ивановича я узнал сразу, но не мог поверить своим глазам. Вместо помпезного господина передо мной был скромный старичок в видавшем виды плащике и знаменитой по фотографиям кепочке. Минут пять-семь мы сидели на скамеечке. Он расспрашивал о нашем издании, о том, кто я и откуда. Потом неожиданно попрощался и разрешил звонить еще.

Так мы с ним и встречались на этой скамеечке примерно раза два в месяц. Он мне очередную статью и мнение о моей работе (я выписал газету на его домашний адрес), я ему — конвертик с гонораром. Встречи продолжались все те же пять-семь минут. Но за это время Лев Иванович много чего интересного успевал мне рассказать, поучить… Я все время проклинал шум проходящих мимо поездов: из-за него пара минут скрадывалась…

Встречи продолжались все те же пять-семь минут. Но за это время Лев Иванович много чего интересного успевал мне рассказать, поучить… Я все время проклинал шум проходящих мимо поездов: из-за него пара минут скрадывалась…

А потом я перешел в «Комсомольскую правду», и мне запретили передавать гонорары в конвертах. Когда сумма накопилась приличная, я уговорил Льва Ивановича приехать в редакцию. Он начинал свою журналистскую деятельность именно с «Комсомолки», поэтому приехал с удовольствием. Помню картину: идем мы с ним по длиннющему редакционному коридору (еще тому, допожарному, что на улице «Правды»), а навстречу нам тогдашний главный редактор Валерий Петрович Симонов.

Симонов был страстным болельщиком и знал, что придет Филатов. Наверное, специально попался нам в коридоре. Когда поравнялись, я их познакомил. Я поразился, как мгновенно главный редактор превратился в скромного болельщика, а пенсионер Филатов в строгого главного редактора. Симонов с благоговением рассказывал, что учился на заметках Филатова, а Филатов спрашивал, почему спорту места в газете отведено мало и журналистов отдела спорта хвалил…

3 февраля 1997 года Льва Ивановича не стало. Вдова Раиса Дмитриевна на поминках говорила, что, приходя в сознание перед смертью, он интересовался: какие там изменения в «Спартаке». Футбол был его жизнью до последних минут.

Вдова Раиса Дмитриевна на поминках говорила, что, приходя в сознание перед смертью, он интересовался: какие там изменения в «Спартаке». Футбол был его жизнью до последних минут.

А журналисты «Комсомолки» в тот месяц решили, что ежегодно на традиционных вечерах вручения черного смокинга футбольному джентльмену года будут вручать премию имени Л.И.Филатова — лучшему журналисту, работающему в футбольной среде.

На одном из таких вечеров Раиса Дмитриевна со словами «выкинуть жалко» передала мне рукописные заметки Льва Ивановича, что-то типа отрывков из дневника. Недавно, перебирая старые бумаги, случайно их обнаружил. Зачитался: редакционный быт, легендарные имена… Думаю, болельщикам будет интересно познакомиться.

1968 г.19.I.68

Бесков (в то время главный тренер московского «Динамо» — прим. «Родины») заявил «Юности», что я должен посмотреть статью о нем. «Зачем мне это нужно, что это прибавит? Только еще больше нападок. Все принялись писать о моих собаках, понимают мои слова буквально. Дайте мне телефон редактора, я откажусь от интервью» Жена отговорила.

Дайте мне телефон редактора, я откажусь от интервью» Жена отговорила.

20.I.68

Звонил В.А.Маслов (тогда — главный тренер киевского «Динамо» — прим. «Родины»): «Читали статью Галинского? Вот нам будут вручать золотые медали, я заявлю публично, что его надо сделать тренером. Хочу оправдать звание члена редколлегии, что я должен делать?»

16.I.68

В редакции встреча с Качалиным (главный тренер сборной СССР — прим. «Родины»). «Я верю в свое, хороший футбол должен быть атакующим, а мы отказались от своего стиля, который существовал еще 10 лет назад. Но я молчу, не хочу быть белой вороной. Разве это игра — СССР-Англия? Англичане ее вели, они не боятся, у них нет «чистильщика». Но писать пока не буду, увольте…»

28.I.68

День в Минске. Открытие клуба любителей футбола. 4 тысячи людей 3 ч 40 м […] Затея новой газеты «Вечерний Минск», которая борется за тиражи, за признание […] Народный артист БССР Николай Николаевич Еременко. У меня в номере. Чтение стихов Есенина и Маяковского. Куча вопросов на вечере (начало в 12), записки приносили дети из детского сада. Как они с удовольствием бегали, подносили цветы футболистам минского «Динамо». Наслушался преувеличенных комплиментов. Севидов (главный тренер минского «Динамо» — прим. «Родины») подробно ответил о каждом игроке, о каждом слухе — и это было хорошо и нужно людям. Вратарь Прохоров ушел из команды, вместе с женой Адамова, которая, как говорят, тяготилась тем, что муж ниже ее ростом.

Куча вопросов на вечере (начало в 12), записки приносили дети из детского сада. Как они с удовольствием бегали, подносили цветы футболистам минского «Динамо». Наслушался преувеличенных комплиментов. Севидов (главный тренер минского «Динамо» — прим. «Родины») подробно ответил о каждом игроке, о каждом слухе — и это было хорошо и нужно людям. Вратарь Прохоров ушел из команды, вместе с женой Адамова, которая, как говорят, тяготилась тем, что муж ниже ее ростом.

3.III

В еженедельнике появилась информация — «Купите Гарринчу (бразильский футболист — прим. «Родины»)». Пришли детские письма: «Путь приезжает к нам, мы у него поучимся».

8.III

Б.А.Аркадьев (известный игрок и тренер московского «Динамо» — прим. «Родины»). «Маслов мне напоминает Кутузова в трактовке Толстого. Очень хороший тренер. Насытил центр поля, сократил коммуникации. Его защите достается потрепанный противник. Красницкий необыкновенно одарен, но лентяй. Раньше времени ушел в тренеры. Но ему игроки скоро надоедят.

Сейчас главное — энергетические ресурсы в игре, умение сыграть так, чтобы в каждом эпизоде добиваться численного преимущества. В технике все подравнялись, в общей физической подготовке то же. Да, да, давно я говорил об универсальных игроках, меня опровергали, но сейчас оправдалось». Он очень сдержанно и скромно говорит о своих прозрениях. «Якушин? Он такой же тренер, как сам играл. Обмануть, перехитрить, все учесть. Очень хороший тренер».

8.III.

Хоккей Д(м) — Сп. — Спартак вел 2:0. Судьи удалили спартаковца — 2:1. И тут Б.Майоров начал конфликтовать с судьями. Игра сломалась, разбилась на эпизоды, толчки, сведение счетов. Сп. Проиграл 3:4. Они играли обиженные и на судей и на то, что не могли попасть в ворота.

15.III.

Б.А.Аркадьев. «Как вы относитесь к тому, что вас называли оборонцем?» Величайшее недоразумение. Я не понимаю, что это такое атакующий футбол… А защита разве не нужна. А без защиты разве может быть атака? Это наивное противопоставление. Футбол должен быть гармоничным. Что лучше 7:7 или 3:0. Конечно, 3:0.

Что лучше 7:7 или 3:0. Конечно, 3:0.

Б.А.Арк. — Посадили его в кабинет в редакции, и он там писал: «Я тугопис». «Я, кажется, срубил уже дом, но нет конька на крыше». И сидел полдня и просился уйти.

16.III.

Статья Гербергера (немецкий тренер — прим. «Родины»), где тот говорил о том, что всю подготовку игроков надо вести с мячом. Бесков мне позвонил: «Зачем вы это поместили, это вредный взгляд!» Аркадьев: «Почему вредный? Много прекрасных игроков было подготовлено именно по этой системе».

Я, как редактор, понял, что мой журнал — это поле игры.

19.III.

Юбилей Леонтьева. Уважение к нему за трудную судьбу, вратарскую и журналистскую. Вечер у него дома. Акимов тост: «Однажды пришел к нам в футбольную школу журналист Филатов. Откуда он взялся, никто из нас не знал. Но вопросы задавал интересные, видно было, что хотел узнать, докопаться». Акимов — это «Спартак», хотя и ушел из команды, кому-то показалось, что хватит Леонтьева. А они и сейчас дружат.

Ночью я понял, как надо начать книгу «Откуда взялся?». Первая глава — о болельщицком взгляде на футбол, о радостях, огорчениях, о впечатлениях, о том, как смотрел, видел футбол и игроков. Дневник. И кончить ее тем, как мне поручили в «К.П» написать 40 строк без подписи отчет о матче.

Первая глава — о болельщицком взгляде на футбол, о радостях, огорчениях, о впечатлениях, о том, как смотрел, видел футбол и игроков. Дневник. И кончить ее тем, как мне поручили в «К.П» написать 40 строк без подписи отчет о матче.

31.III.

С 25 по 29 был в Тбилиси, финал «Подснежника».

Жил с М.Мержановым (известный журналист — прим. «Родины») […] Тбилисские болельщики. Стадион «Локомотив».

Проездка по ночному Тбилиси. Гора Мтацминда. Духан, как юноши нас обслуживали. Там ценят каждое хорошее слово о грузинских футболистах. Я вручаю «Подснежник». Две шеренги.

Месхисты и антимесхисты. Первые всегда хвалят Месхи (известный грузинский футболист — прим. «Родины»), вторые только тогда, когда он хорошо играет.

24.V.

Н.П.Старостин читает полосу со своим материалом (СССР-Чехословакия) и очень недоволен, что я выбросил абзац, где говорилось о том, что «самое красивое — счет». Н.Г.Латышев слушает наш спор и удивленно качает головой, он за меня.

В той победе видно завтрашнее поражение, так же как в поражении завтрашняя победа. (Потом это оправдалось в ответном матче в Остраве -0:3).

(Потом это оправдалось в ответном матче в Остраве -0:3).

Подумать о разнице в игре 20 и 30 лучших футболистов.

1.VI

Как возрождается молодая команда «Торпедо», избавившись от Щербакова, Воронина, Андреюка. Щербаков ужасно старался забить гол торпедовцам и не удалось. Он был жалок.

Заколдованная олимпийская игра. Острава — 0:3.

Наум Владимирович Воловец, болельщик «Торпедо», носит в кармане шоколадные конфеты для тех, кто забьет голы. Все это знают, это примета.

Стрельцов среди молодых, как стена, играют об него, он как Круминьш. Как кто-нибудь не знает что делать дальше, отдает мяч Стр.

Жаль Воронина, он ехал на этом автомобиле уже 2 года (речь об автокатастрофе, в которую попал футболист и в итоге сломал свою карьеру — прим. «Родины»).

3.VI.

Рекорды по л/а устанавливают на легких соревнованиях, а не на олимп. играх. А каково футболу? Игра в самых главных матчах не потому ли не лучшая?

4.VI.

В Италию не поехал ни один корр. «Сов.спорта»

«Сов.спорта»

5.VI.

Прекрасные часы у телевизора во время матчей Италия — СССР, Англия — Югославия. Непрерывное переживание. Жребий. Дурацкие условия. Долго не знали, чем закончилась жеребьевка.

16-18.VI.

Ленинград. Австрия — СССР. Якушин (известный тренер сборной СССР — прим. «Родины») дурачится. Рассказывает о жребии (речь о чемпионате Европы по футболу 1968 года; после того, как полуфинальный матч Италия — СССР закончился вничью 0:0, исход матча определялся судьей, который бросал монету — прим. «Родины»). «Увидел монету французскую, и понял, как она ляжет. Говорю Шестерн. — возьми француз. А потом надо было ему выбрать орел. Но тут дали Факкетти, и он выбрал орел. Не удалось».

Расходятся в игроках Якушин и Качалин. (4 нападающих и без Асатиани). Сидели, смотрели вместе с Фальяном, Артемом Григорьевичем (советский футболист, тренер — прим. «Родины»).

18 — поездка на базу «Зенита» в Удельное. Не огорожена, там пляж, Ф: «я игрокам командую, а они в сторону смотрят». У тренера своя арифметика. Ф недоволен моск. Д «они сорят очками, отдают нашим конкурентам, а потом все равно нас обгонят».

У тренера своя арифметика. Ф недоволен моск. Д «они сорят очками, отдают нашим конкурентам, а потом все равно нас обгонят».

23.VI.

Один тайм Чехословакия — Бразилия. Вот и ответ на все наши дискуссии — игра бразильцев. Быть им чемпионами в 1970 г.! Есть у них ясность, что футбол — это атака.

19.VII.

Анзюлис (футбольный судья — прим. «Родины») у нас в гостях. «Почему вы любите судить, несмотря на неприятности?» «Каждый раз выходишь доказывать, что ты сумеешь». Ему нравились Белов и Саар. Хвалит ЦСКА и Торп (Кут) — там дисциплина, никто не возражает. «Почему мало наказываете?» «Жалею, они все очень разгоряченные, знаю, что потом одумаются». «В Москве любят судить те судьи, которые умеют, а другие норовят в далеких городах, подальше от глаз знатоков».

2.VIII.

Звонил Бесков. Сетовал, что в «С.с» был аншлаг «Б. о своей команде» и его за это прорабатывали. Говорил о дублерах «наши играли все что могут, а киевские видно, что прибавят».

3.VIII.

Звонил Н. Старостин. Ходатайствовал, чтобы не критиковали переход Меринова (хоккеист Владимир Меринов — прим. «Родины»). Рассказывал, как трудно найти центрального защитника. «Присылаем, приезжают, говорит разные вещи. У нас с Симоняном (в то время — главный тренер «Спартака» — прим. «Родины») противоположные вкусы. Он смотрит, как игрок отдает мяч, а я, как отбирает. Верю Сальникову (в то время помощник Симоняна в «Спартаке» — прим. «Родины»). Когда мы приезжаем куда-нибудь, там нужного игрока не ставят».

Старостин. Ходатайствовал, чтобы не критиковали переход Меринова (хоккеист Владимир Меринов — прим. «Родины»). Рассказывал, как трудно найти центрального защитника. «Присылаем, приезжают, говорит разные вещи. У нас с Симоняном (в то время — главный тренер «Спартака» — прим. «Родины») противоположные вкусы. Он смотрит, как игрок отдает мяч, а я, как отбирает. Верю Сальникову (в то время помощник Симоняна в «Спартаке» — прим. «Родины»). Когда мы приезжаем куда-нибудь, там нужного игрока не ставят».

«Да, мы проиграли Д-о. Но столько лет мы сражаемся, что уже и обиды нет. В прошлый раз они были лучше, а выиграли мы, теперь — наоборот, значит расквитались. У наших клубов даже что-то общее есть в судьбе. Мы теперь на динамовцев надеемся, что они хорошо сыграют против наших конкурентов». Якушин мне говорит: «Когда я был тренером Д(м), меня за второе место долбали, а сейчас на 14-м и ничего, молчат».

Маслов рассказывал, как в бытность тренером отбирал ребят в детскую школу. Много работали, смотрели, просмотрели тысячи. Отобрали. А потом началось самое трудное. Ребята говорили: «Можно приведу Кольку». И приводили. Оказалось, что новые были лучше всех, кого отобрали. Трудное это дело.

Отобрали. А потом началось самое трудное. Ребята говорили: «Можно приведу Кольку». И приводили. Оказалось, что новые были лучше всех, кого отобрали. Трудное это дело.

Маслов: «Яшину давно надо было уйти. Из-за него погибло, не расцвело много талантливых вратарей. Маслаченко, Котрикадзе, Беляев. И сейчас так же». Вот он жесткий подход. У Маслова он есть. Торопятся сокращать век. Но великие имеют право играть долго.

7.VIII

Тема для книги: Что такое журналистская острота. Как нельзя быть близким с теми, о ком пишешь. Книга должна быть одновременно о футболе и о журналистике.

27.VIII.

Донецк. Гуляли утром перед матчем с Масловым. Спустя 2 часа вдруг необычайно тихий (для него) вопрос: «А что если мы в третий раз будем чемпионами?» Я поднимаю его на смех — «Это не серьезный вопрос, давно ясно, что вы будете чемпионами». Спасаемся от болельщиков. Маслов возражает, что у него 4,5 защитника, но постепенно затихает […]

Говорю Хмельницкому (футболист киевского «Динамо» — прим. «Родины»), зачем он спорил с судьей. «Зря, зря знаю, не буду, ничего же не вернешь».

«Родины»), зачем он спорил с судьей. «Зря, зря знаю, не буду, ничего же не вернешь».

[…]

9.X

У больших игроков, много давших своему клубу, под конец почти обязательно трагедия. Они начинают мешать, того не желая.

Тарасов (известный хоккейный тренер — прим. «Родины») — тройке. «Вы должны сейчас забить. В противном случае я вам предложу задание еще труднее».

11.X

Зашел театральный критик Калаш. Спросил: «А вы в спорте проявляете заботу о том, чтобы запечатлеть лучших?» Я ответил: «Мы связаны тем, что завтра его удалят с поля или он забьет гол в свои ворота». У спортсменов репутация колеблется, а потом он сойдет, он уже мало кому интересен и нужен.

31.X

Разговор с Бесковым по телефону. «У меня двое деревянных — Зыков и Еврюжихин (футболисты московского «Динамо» — прим. «Родины»), от них мяч отскакивает, не угадаешь куда. Работаем над личностью. Семину (известный футболист, тренер, сейчас возглавляет московский «Локомотив» — прим. «Родины») я сказал, что он не умеет играть. Он долго переживал, ершился, осенью начал выполнять задания и схватил игру. Нужен еще сезон. А у Эштрекова (футболист московского «Динамо» — прим. «Родины») есть все задатки классного игрока. Надо дать ему их проявить. Вратарь Балясников очень старается, надо закрепить его старание. И так с каждым».

Он долго переживал, ершился, осенью начал выполнять задания и схватил игру. Нужен еще сезон. А у Эштрекова (футболист московского «Динамо» — прим. «Родины») есть все задатки классного игрока. Надо дать ему их проявить. Вратарь Балясников очень старается, надо закрепить его старание. И так с каждым».

Хороший тренер должен любить себя, команду, дело, в игроках должен быть оптимистом, тогда ему будут верить.

16.XII

Сон редактора. Будто бы пересчитали очки и чемпион не Д(к), а Торпедо. Что теперь делать….

1971 г.29.I

Юбилей Бескова. 50. В клубе МВД на Дзержинской. Работа Леры (жена Константина Бескова — прим. «Родины»). Лучшее — речь Н.Симоняна. «Костя». Зачем говорить о Ташкенте, я тоже вздрагиваю, когда произносят «Базель». Команда не поздравила, как следует, официально один Аничкин. Шульженко.

А.Старостин — «Худо будет, приходи в «Спартак», дверь открыта». Симонян — если мы впереди, оглядываемся, где «Динамо». И позади — где «Д». Друг без друга нам не жизнь, не интересно.

После заседания президиума позвонил Бесков. «Звоню друзьям, когда трудно: Сабо не утверждают» (речь о переходе в московское «Динамо» Йожефа Сабо, сделавшего себе имя в киевском — прим. «Родины»).

На президиуме я за Сабо, за хорошего игрока, который способен еще поиграть хотя бы немного. Голосование 8:6. Ивонин принял решение президиума. Яшин: «Я Сабо не очень любил, когда мы еще были в сборной. Но причем это тут? Он же специалист, мы решаем судьбу специалиста».

о чем писали и как воевали

Советские журналисты на Великой Отечественной войне: о чем писали и как воевалиВторник, 14 января 2020

19:00

Павильон «Рабочий и колхозница»

С 14 января факультет журналистики МГУ начинает новый сезон открытых лекций в рамках зимней образовательной программы на ВДНХ. В год празднования 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов курс посвящен журналистике и СМИ военного периода.

В год празднования 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов курс посвящен журналистике и СМИ военного периода.

Первую лекцию — «Советские журналисты на Великой Отечественной войне: о чем писали и как воевали» — проведет доктор филологических наук, кандидат исторических наук, заведующая кафедрой истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ О. Д. Минаева. Современники событий Великой Отечественной войны знали о ней гораздо меньше, чем мы можем узнать сейчас. О причинах этого, о том, какие темы были в печати этого периода, какие проблемы освещения войны видели журналисты, мы поговорим на открытой лекции. Рассмотрим, как советские журналисты становились военными корреспондентами, как складывалась их фронтовая биография и какой след война оставила в их жизни.

Ольга Минаева

Доктор филологических наук, кандидат исторических наук, заведующая кафедрой истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ.

Вторник, 14 января 2020

19:00

Павильон «Рабочий и колхозница»

Количество мест ограничено

50% вместимости зала. Необходимо пройти электронную регистрацию. Пожалуйста, регистрируйтесь, если точно собираетесь прийти на лекцию, и объективно оценивайте свое состояние здоровья, собираясь на массовые мероприятия. В помещении посетители должны находиться в масках. При входе измеряется температура и может быть отказано в посещении мероприятия при повышенных показателях или отсутствии маски. Мы заботимся о безопасности наших гостей.Российских репортеров, которые помогли свергнуть СССР

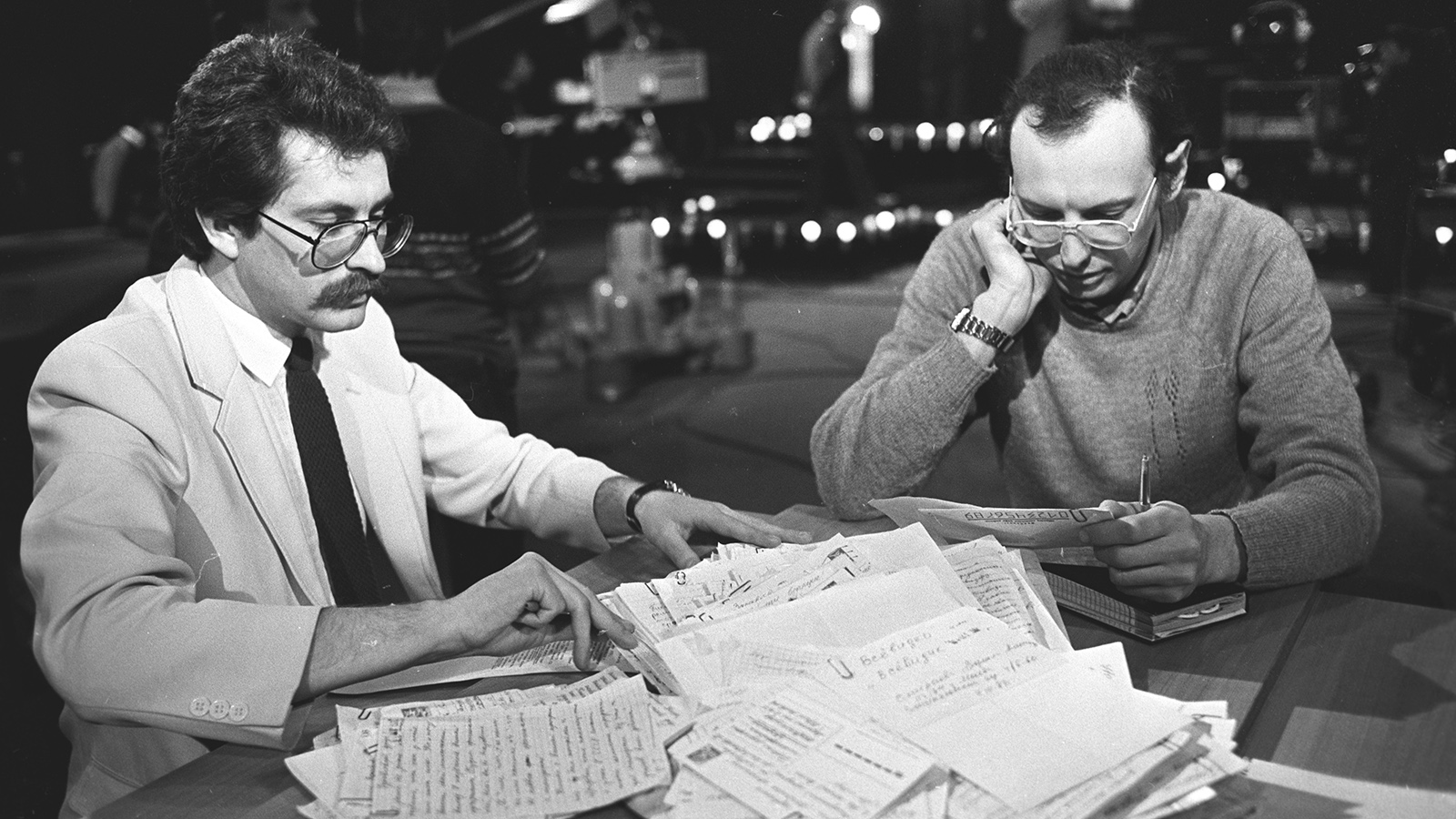

Двадцать лет назад, вечером 19 августа 1991 года, на экранах телевизоров Советского Союза разыгрались одни из самых наглых и важных актов современной журналистики.

Ранее в тот день в советском эфире передавали худший вид журналистики времен холодной войны: покорные ведущие зачитывали прокламации и указы Государственного комитета по чрезвычайному положению — банды жестких коммунистов, стремящихся свергнуть настроенного на реформы Михаила Горбачева.

Второе их публичное заявление называлось «Обращение к советскому народу». Его первые строки дают вам ощущение напыщенности и гибели всех посланий комитета:

соотечественников,граждан Советского Союза,

Обращаемся к вам в тяжелый, критический час для нашего Отечества и наших народов. Над нашей великой Родиной нависла смертельная опасность.

«Смертельная опасность» была, конечно, попыткой Михаила Горбачева вывести свою страну из семи десятилетий политических репрессий и экономического ступора.Час за часом заявления комитета, осуждающие направление Горбачева, заполонили эфир. Учитывая советскую историю и прецеденты, такие как Венгрия в 1956 году и Чехословакия в 1968 году, нетрудно было представить, что с военной мощью на их стороне могут победить сторонники жесткой линии.

Первый публичный намек на то, что может быть другой исход, прозвучал ранним вечером, когда руководители переворота провели пресс-конференцию в Министерстве иностранных дел. Журналисты государственного Гостелерадио, московская штаб-квартира которых была окружена танками и патрулировалась солдатами, послушно транслировали мероприятие в прямом эфире.Молодой российский репортер Татьяна Малкина позже отметила, что вопросы, заданные путчистам, были в основном «вялыми». То есть до тех пор, пока не узнала саму Малкину. Она с холодной наглостью спросила: «Не могли бы вы сказать, понимаете ли вы, что вчера вечером совершили государственный переворот?» Ссылка на полную пресс-конференцию здесь; Вопрос Малкиной примерно через тридцать минут.

Zing! Конечно, это риторический вопрос, но из-за прямой трансляции он вызвал резонанс в масштабах всей страны, как вызов целого поколения (Малкиной в тот день только что исполнилось двадцать четыре года, и она позже сказала, что спрашивает только, что молодые журналисты ее газеты спросили бы, если бы их узнали).

Несколькими часами позже « Время », вечернее общенациональное информационное шоу, началось с повторения прокламаций и указов о государственном перевороте (ведущие, должно быть, уже выучили их наизусть). Затем, без предупреждения и несмотря на большое количество военных в киностудиях, редакция «Времени» перешла к потрясающему репортажу о протестах против переворота в Москве, в котором было изображено культовое изображение Бориса Ельцина на танке и виды баррикад, воздвигнутых в результате переворота. сопротивления, и драматическое обещание другого молодого репортера, Сергея Медведева, что он и его коллеги сообщат обновленную информацию о сопротивлении позже: «Если у нас будет такая возможность.”

Это было начало конца — первый четкий сигнал о том, что сторонники жесткой линии вполне могут потерпеть неудачу (они сделали это двумя днями позже) и что долгожданный крах советского коммунизма теперь может быть близок (ожидание этого было больше, примерно четыре месяца).

Когда кто-то недавно напомнил мне, что в августе этого года будет отмечаться двадцатая годовщина переворота, я очень хотел использовать это как празднование той жизненно важной роли, которую журналистика может сыграть в такой драматической борьбе за свободу и демократию.Как профессор Колумбийской школы журналистики, я каждый год рассказываю студентам на весеннем курсе международных СМИ о мужестве Малкиной, Медведева и журналистов в Internews , Эхо Москвы и других новостных агентствах, которые бросили вызов перевороту. В то время я был руководителем московского бюро NPR, и действия журналистов были среди тех вызывающих поступков, о которых я писал. Вместе с сопротивлением Ельцина, других политических и военных деятелей и тысяч простых граждан они столкнулись с противниками жесткой линии, чьи усилия потерпели крах 21 августа.

Последствия были ошеломляющими. Спустя два десятилетия меня все еще мучает дрожь от воспоминаний о том, как десятки тысяч москвичей после переворота приветствовали Ельцина и гордо повторяли название своей страны — не Советский Союз, хотя формально он все еще существовал, а «RO-SEE-A , RO-SEE-A ». Я редко видел, чтобы события разворачивались в столь жестких черно-белых тонах; Редко когда белые шляпы одерживали такую радостную победу.

Я редко видел, чтобы события разворачивались в столь жестких черно-белых тонах; Редко когда белые шляпы одерживали такую радостную победу.

Этой весной, когда я разговаривал со своими студентами о роли социальных сетей в арабских восстаниях, я отметил, что двадцатью годами ранее сторонники Бориса Ельцина использовали новейшую на тот момент технологию — факс — для создания сопротивления, так же как Facebook и Twitter. были использованы в этом году.

Аналогии между тем и сейчас, уроки, извлеченные из 1991 года, предсказанные результаты для новых революций 2011 года — все это казалось достойными темами для события, связанного с этим излюбленным журналистским приемом пересмотра великих исторических моментов ключевых годовщин.

Но недостатки проявились, как только я начал обращаться к друзьям и коллегам о том, как организовать такое событие. Какой переворот вы имеете в виду, спросил один из них: путч 1991 года, когда Борис Ельцин был героем, или путч 1993 года, когда он приказал обстрелять из артиллерийских орудий российские правительственные учреждения, находящиеся в ведении парламента, который он распустил? Хм. Трудно выделить героизм, не исследуя также глубоко ущербного лидера, которым стал Ельцин после распада Советского Союза.

Трудно выделить героизм, не исследуя также глубоко ущербного лидера, которым стал Ельцин после распада Советского Союза.

Другие сказали: Интересная идея. Но убедитесь, что вы привлекаете к себе внимание громкое имя. Фамилии Малкина и Медведев явно не то, что они имели в виду. Действительно, предложенное ими громкое имя было Михаилом Горбачевым. Но он не был героем 1991 года, и, несмотря на то, что Запад по-прежнему хвалит его, мнения о Горбачеве дома варьируются от безразличия до враждебности.

Потом был проблемный выпуск самой прессы. Хотя в то время это не выглядело так, неудавшийся переворот 1991 года также стал началом конца журналистской весны, подпитываемой горбачевской гласностью и подпитываемой десятками журналистов — в основном молодыми, но некоторыми ветеранами советской системы — чьи репортажи часто были следственными, красноречивыми и новаторскими. Программы эпохи гласности, такие как Взгляд и До и после полуночи , были неизменно лучше, чем почти любые новостные телепрограммы в современной Америке. А печатные СМИ почти ежедневно обеспечивали журналистские перевороты, раскрывая темные секреты советского прошлого и разоблачающие должностные преступления в политике и политике дня.

А печатные СМИ почти ежедневно обеспечивали журналистские перевороты, раскрывая темные секреты советского прошлого и разоблачающие должностные преступления в политике и политике дня.

Крах коммунизма в конце 1991 года означал, что Коммунистическая партия больше не щедро субсидировала средства массовой информации, которые партийные боссы так эффективно использовали со времен Ленина для контроля над информацией и общественными мнениями. Но последовала коррупция в виде журналистов, пишущих за деньги подхалимственные статьи. Некоторые крупные медиа-бароны использовали прессу для продвижения своих собственных взглядов, преподнося урок, что капиталистические владельцы не боятся манипуляций со СМИ.

К тому времени, когда Владимир Путин пришел к власти, почти через десять лет после попытки государственного переворота 1991 года, средства массовой информации настолько дискредитировали себя, что общественность не вызвала особого протеста, когда Путин отказался от большей части их с трудом завоеванных свобод. Те, кто сегодня продолжает заниматься жесткой журналистикой, подвергаются риску нападения или даже убийства; Комитет защиты журналистов ставит Россию на девятое место в своем списке безнаказанности, в списке стран, где убийцы журналистов редко подвергаются наказанию.

Те, кто сегодня продолжает заниматься жесткой журналистикой, подвергаются риску нападения или даже убийства; Комитет защиты журналистов ставит Россию на девятое место в своем списке безнаказанности, в списке стран, где убийцы журналистов редко подвергаются наказанию.

«Столько всего произошло после этого», — вздохнул друг из России, который занялся журналистикой сразу после неудавшейся попытки государственного переворота 1991 года.«Был один яркий момент для журналистики. То, что произошло позже, было очень долгой историей », — сказал он. «И финал — это еще не счастливый конец».

Хорошо, но действительно ли это означало, что двадцать лет спустя этот краткий яркий момент не заслужил особого празднования? Если мы подумаем о том, что произошло тогда и что произошло с тех пор, не было бы каких-то важных уроков из России 1991 года, которые стоило бы изучить в свете арабских восстаний?