Военные журналисты россии список – Памяти российских журналистов 18 имен, которые нельзя забыть — Российское фото

Памяти российских журналистов 18 имен, которые нельзя забыть — Российское фото

В России есть две основные даты, посвященные журналистике: 13 января — День российской печати и 15 декабря — День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Вспомним имена талантливейших российских журналистов, погибших во имя правды.

По мнению главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева, «журналистика по-прежнему остается наиболее опасной профессией». Одним из самых громких за последние несколько лет преступлений против работников СМИ стало убийство ведущего программы «Вести. Кабардино-Балкария» республиканского филиала ВГТРК Казбека Геккиева 5 декабря 2012 года, отмечает Павел Гусев.

«Мы чтим память Владислава Листьева, Дмитрия Холодова, Ларисы Юдиной, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и многих других талантливых российских журналистов. Сегодня главная задача для всего общества заключается в том, чтобы такие трагические случаи больше не повторялись», — заявил Гусев в интервью ИТАР-ТАСС.

В 2012 году, по данным Международного института прессы (International Press Institute, IPI), в мире погибло рекордное за последние годы количество журналистов — 119 человек. Самыми опасными странами для освящения событий оказались Сирия и Сомали. В России же, по словам представителей Российского союза журналистов, ежегодно при различных обстоятельствах погибают от 10 до 20 репортеров.

Во всех регионах России сегодня пройдут вечера памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. В Москве работников СМИ вспомнят в Центральном Доме журналиста. «Этот грустный день напоминает всем нам о том, насколько хрупка человеческая жизнь и как быстро и внезапно она может оборваться. Мы вспоминаем в этот день также и о том, насколько опасна профессия журналиста», — отметили в Союзе журналистов России. «15 декабря — особый день в жизни нашего сообщества, не только день скорби и светлой памяти, это также день, в который особенно остро звучит и гордость за нашу профессию», — подчеркнули в объединении.

В память о российских журналистах, отдавших свою жизнь за свободу слова, в 2001 году была учреждена премия имени Артема Боровика за лучшее журналистское расследование. По словам организаторов конкурса, призванного поддержать самых отважных и талантливых представителей российских СМИ, «журналистика — это отчаянная профессия, в которую идут лучшие люди».

Во всем мире погибших журналистов поминают 3 мая во Всемирный день свободы печати. К этому дню приурочено вручение премии имени колумбийского журналиста и редактора Гильермо Кано, учрежденной исполнительным советом ЮНЕСКО. Премия присуждается ежегодно человеку или организации, внесшим вклад в защиту или развитие свободы прессы в любой точке мира.

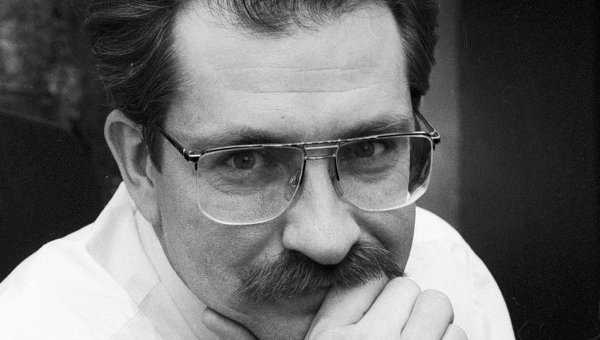

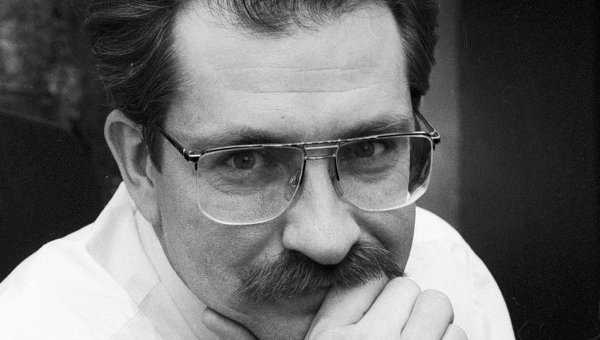

Артем Боровик (13 сентября 1960 — 9 марта 2000)

Российский журналист, в качестве президента возглавлял издательский холдинг «Совершенно секретно».

Работал журналистом в различных советских изданиях, в том числе в газете «Советская Россия» и в журнале «Огонёк» (1987–1991), по заданию которого несколько раз ездил в Афганистан. Автор книги «Спрятанная война», посвящённой войне в Афганистане.

В 1988 году некоторое время служил в армии США в рамках эксперимента, в ходе которого советский журналист направлялся в американскую армию, а американский — в советскую.

О своём армейском опыте написал книгу «Как я был солдатом американской армии». Вместе с коллегой по «Совершенно секретно» Евгением Додолевым вёл известную в своё время передачу «Взгляд».

9 марта 2000 года Артём Боровик погиб в результате авиационной катастрофы, при падении самолёта Як-40, совершавшего рейс Москва — Киев, на борту которого также находился глава компании «Группа „Альянс“» Зия Бажаев.

Все 9 человек, включая 5 членов экипажа, погибли. Похоронен на Новодевичьем кладбище (10-й участок). Кристина Курчаб-Редлих утверждала, что Боровик и Бажаев летели за детскими фотографиями Путина.

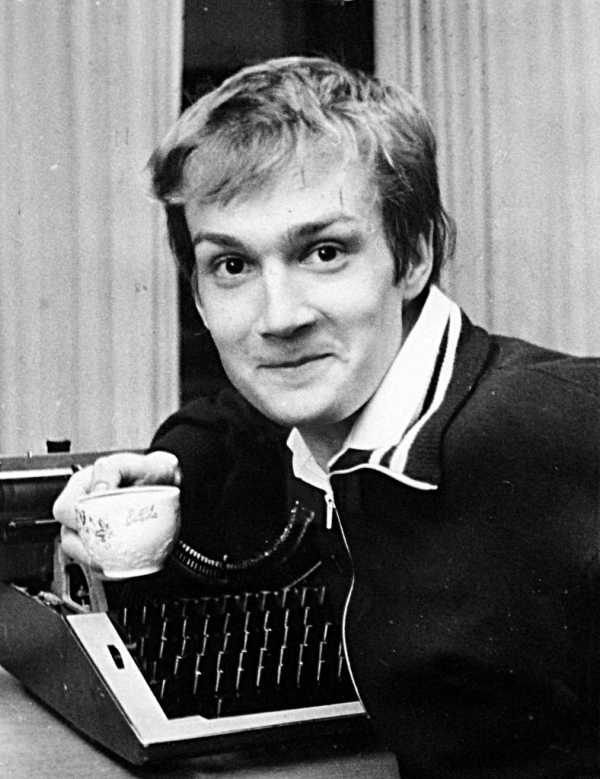

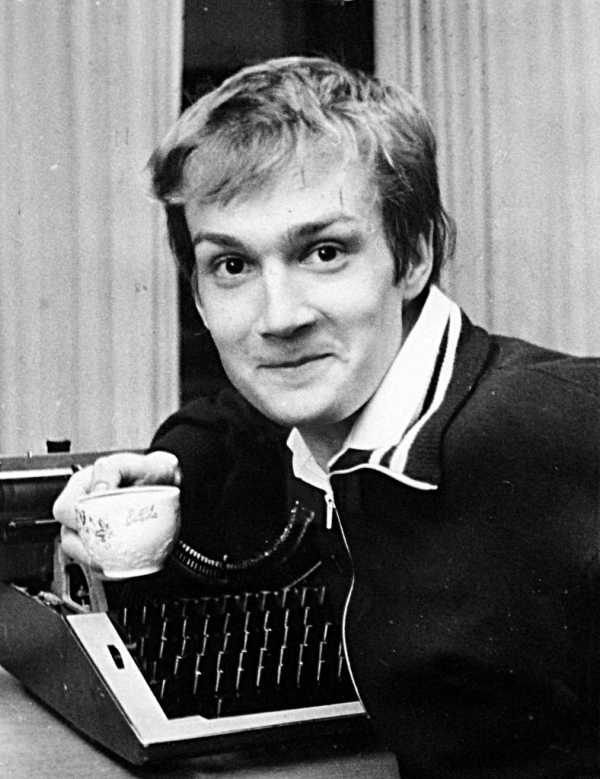

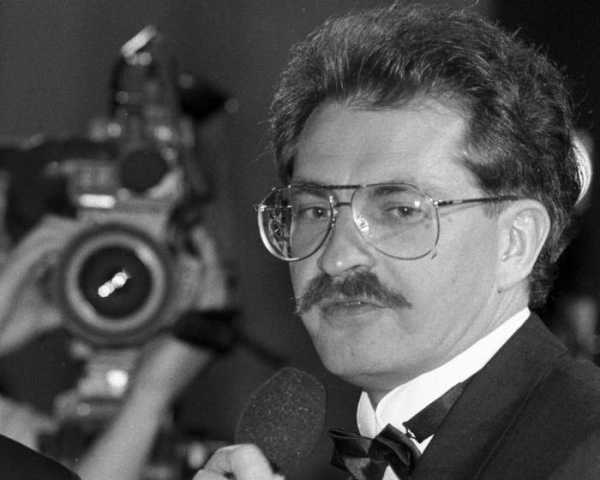

Владислав Листьев (10 мая 1956, Москва — 1 марта 1995, Москва)

Советский и российский телеведущий и тележурналист, первый генеральный директор ОРТ.

«Безусловно, он обладал главным талантом ведущего, а именно, умением „пробить“ экран и оказаться сидящим рядом с каждым отдельно взятым зрителем…, — вспоминает о Листьеве Владимир Познер. — Каждый раз, когда он был ведущим, программа получала совершенно колоссальную популярность… Он нашёл ключ к зрителю, умел этого зрителя заинтересовать, и делал он это в высокой степени профессионально».

Вечером 1 марта 1995 года, при возвращении со съёмок программы «Час пик», Владислав Листьев был убит в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице. Первая пуля попала в руку, вторая — в голову. Ценности и большая сумма наличных, имевшиеся у него, остались нетронутыми, что позволило следователям предположить, что убийство связано с деловой или политической деятельностью телеведущего.

Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Первый канал и Российская академия телевидения учредили 1 марта 2010 года премию за заслуги в развитии Российского телевидения имени Влада Листьева. Она будет присуждаться раз в год. Первый лауреат премии имени Влада Листьева был назван 25 ноября 2010 года. Им стал известный журналист и телеведущий Леонид Парфёнов.

Дмитрий Холодов (21 июня 1967, Загорск — 17 октября 1994, Москва)

Российский журналист. С августа 1992 года работал корреспондентом газеты «Московский комсомолец». Писал о современной российской армии, побывал во многих горячих точках — в Абхазии, Чечне, Азербайджане, на таджикско-афганской границе. Журналист был известен своими публикациями о коррупции в российской армии. В своих материалах он неоднократно подвергал критике министра обороны Павла Грачёва, которого обвинял в причастности к коррупционному скандалу в Западной группе войск.

17 октября 1994 года Дмитрий Холодов погиб в Москве на рабочем месте в редакции газеты от взрыва самодельной мины-ловушки, находящейся в портфеле-дипломате. Смерть наступила в результате травматического шока и обескровливания. По свидетельству коллег, Холодов предполагал, что в дипломате, полученном в камере хранения на Казанском вокзале, находятся документы о нелегальной торговле оружием.

Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Посмертно удостоен премией Союза журналистов России и «За свободу прессы» (обе — в 1994 году).

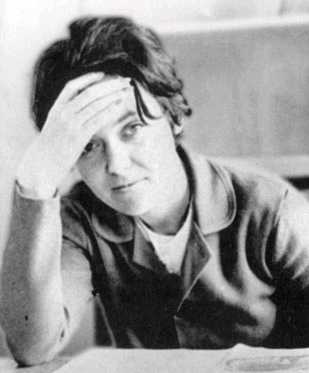

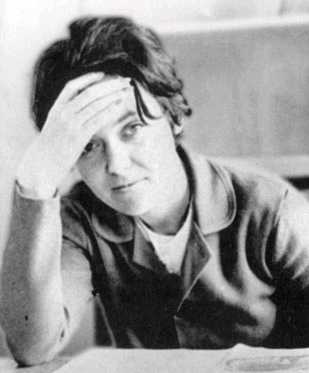

Лариса Юдина (22 октября 1945, Элиста — 7 июня 1998, Элиста)

Советская и российская журналистка, главный редактор газет «Советская Калмыкия», а затем «Советская Калмыкия Сегодня», политический деятель, сопредседатель калмыцкой региональной организации движения «Яблоко».

Лариса Алексеевна была убита 7 июня 1998 года. На её теле были обнаружены многочисленные ножевые ранения, кроме того, у неё был проломлен череп. Двое из мужчин, причастных к убийству и затем осуждённых, были помощниками Илюмжинова.

Указом Президента РФ 10 сентября 2000 года «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга» была посмертно награждена «Орденом мужества».

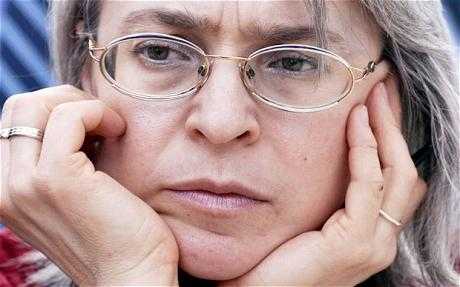

Анна Политковская (урождённая Мазепа; 30 августа 1958, Нью-Йорк — 7 октября 2006, Москва)

Российская журналистка, правозащитница. Уделяла особое внимание конфликту в Чечне.

С 1999 года — специальный корреспондент и обозреватель «Новой газеты». Политковская неоднократно выезжала в районы боевых действий. За серию репортажей о военных действиях в Чечне в январе 2000 года Анне Политковской присуждена премия «Золотое перо России».

Ей присуждались: премия Союза журналистов РФ «Добрый поступок — доброе сердце», премия Союза журналистов за материалы по борьбе с коррупцией, диплом «Золотой гонг-2000» за серию материалов о Чечне.

Политковская — автор документальных книг о ситуации в Чечне в 1999-м году «Путешествие в ад. Чеченский дневник» (2000), «Вторая чеченская» (2002), «Чечня: позор России», а также статей «Карательный сговор», «Люди исчезающие». Последняя её публикация в «Новой газете» — «Карательный сговор» — была посвящена составу и деятельности чеченских отрядов, воюющих на стороне федеральных сил.

Многие из книг Политковской были переведены на иностранные языки и изданы за рубежом. Автор книг «Putin’s Russia» («Путинская Россия»), «Россия без Путина», опубликованных в Великобритании.

В сентябре-начале октября 2006 года Анна Политковская значительно активизировала аналитико-журналистскую деятельность, в свете приближающихся парламентских выборов 2007 года и президентских 2008.

Помимо журналистики, Политковская занималась правозащитной деятельностью, помогала матерям погибших солдат отстаивать свои права в судах, проводила расследования коррупции в Министерстве обороны, командовании Объединённой группировки федеральных войск в Чечне, помогала жертвам Норд-Оста.

Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы (Лесная улица, дом 8) 7 октября 2006 года, в день рождения Владимира Путина. Сотрудники милиции нашли пистолет Макарова с глушителем и четыре гильзы рядом с телом. Первые сведения указывали на заказное убийство, так как было произведено четыре выстрела, включая выстрел в голову.

Наталья Эстемирова (28 февраля 1958, Камышлов, Свердловская область — 15 июля 2009, Гази-Юрт, Ингушетия)

Российская правозащитница, журналист, сотрудница представительства Правозащитного центра «Мемориал» в Грозном.

До 1998 года работала учителем истории в грозненской школе № 7, затем занялась правозащитной журналистикой.

В начале второй чеченской войны работала в Грозном, с 2000 года — сотрудница представительства Правозащитного центра «Мемориал» в Грозном.

В 2004 году была удостоена премии «Правильная жизнедеятельность» на церемонии в здании Шведского парламента.[6] В 2005 Европейская народная партия — Европейские демократы наградила Эстемирову и председателя Мемориала Сергея Ковалёва медалью имени Робера Шумана.

В 2007 году Инициатива Нобелевских Женщин вручила Эстемировой «Награду Анны RAW in WAR».

Наталья Эстемирова входила в Комиссию по условиям содержания в местах лишения свободы.

Её сторонники считают, что она вела борьбу с фальсификацией уголовных дел, посещая следственные изоляторы, активно боролась с практикой пыток, вела расследования похищений и внесудебных казней.

По сообщению руководителя московского бюро Human Rights Watch Татьяны Локшиной, Эстемирову похитили 15 июля 2009 года возле её дома в Грозном около 08:30. Её коллеги по правозащитной деятельности подняли тревогу, когда она не пришла на заранее оговорённую встречу, приехали к дому, нашли и опросили свидетелей.

По данным коллег погибшей «Два свидетеля видели с балкона, как на улице Богдана Хмельницкого в Грозном, где проживает Наташа, её затолкнули в белый автомобиль марки ВАЗ, она успела крикнуть, что её похищают».

Как сообщил пресс-секретарь следственного комитета прокуратуры России Владимир Маркин, тело женщины с пулевыми ранениями в голову и грудь было обнаружено в 16:30 (по данным МВД Ингушетии — в 17:20) по времени Москвы в лесополосе в 100 метрах от федеральной автодороги «Кавказ» вблизи села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии.

В её сумке находились паспорт, удостоверение члена экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека РФ по Чеченской республике и мандат общественного наблюдателя комиссии по общественному контролю в местах принудительного содержания на имя Натальи Эстемировой.

Анастасия Бабурова (30 ноября 1983 года, Севастополь — 19 января 2009 года, Москва)

Российская журналистка, поэт, гражданка Украины, вместе со Станиславом Маркеловым стала жертвой громкого убийства. Анастасия училась на факультете журналистики МГУ, работала в газете «Известия» и была внештатным сотрудником «Новой газеты».

На протяжении 2008 года Анастасия работала в редакции «Известия», опубликовав в газетах «Известия» и «Финансовые известия» десятки статей, посвящённых, в основном, деловой тематике. В декабре 2008 года журналистка уволилась из редакции из-за разногласий с политическим курсом газеты, который, по мнению еженедельника «The Economist», характеризуется «национализмом, конформизмом и цинизмом».

Сотрудничала с «Российской газетой» и газетой «Вечерняя Москва», сетевым изданием «Частный Корреспондент», журналом «Созвездие».

С октября 2008 года — внештатный сотрудник «Новой газеты». Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов сообщил, что Анастасия целенаправленно занималась неформальными молодёжными движениями, в том числе, неонацистскими и рассказывает, что она «пришла к нам со своей темой… Тема не лучшая с точки зрения безопасности или звёздности. Скинхеды, антифа, неформальные уличные акции».

Публикации Анастасии в «Новой газете» были посвящены экологическим проблемам и проблемам жестокого отношения к животным, злоупотреблениям в правоохранительных органах, антифашистскому движению, деятельности неонацистов.

Последней — посмертной — публикацией Анастасии стало интервью со Станиславом Маркеловым, посвящённое проблемам правосудия и делу Буданова. По мнению коллег Анастасии, «мало кто разбирался в неонацизме, антифашизме, неформальных молодёжных объединениях лучше нее».

Анастасия Бабурова была смертельно ранена 19 января 2009 года и скончалась в реанимации Первой Градской больницы в тот же день, не приходя в сознание. Существуют две основные версии убийства Анастасии: по наиболее распространённой, журналистка была смертельно ранена, пытаясь после гибели Маркелова остановить киллера: Анастасия занималась спортом, хорошо владела приёмами самообороны, и, предположительно, имела при себе нож.

По другой версии, высказанной заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым, в Анастасию стреляли целенаправленно. Эту версию подтвердил в ходе допросов и её убийца — Никита Тихонов. По данным агентства Life News, эксперты установили, что Бабурова, как и Маркелов, была застрелена в затылок с близкого расстояния, а по сведениям главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, пуля попала в висок.

Нападение убийцы произошло 19 января немногим ранее 14:25, но автомобиль скорой медицинской помощи был вызван только в 15:05, через 40 минут после выстрелов. По мнению родителей Анастасии, более ранний вызов скорой медицинской помощи мог бы спасти жизнь их дочери.

Никитa Тихонов признан виновным в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, пригoвopeн к пожизненному заключению. Евгения Хасис приговорена к 18 годам заключения за соучастие в убийстве.

Журналисты, погибшие в 2012-2014 гг

Казбек Геккиев

Казбек Геккиев проработал на республиканской студии телевидения чуть больше года. Начинал репортером, но вскоре пошел на повышение. Талантливому журналисту предложили вести вечерние новости.

Первая явная угроза в адрес сотрудников кабардино-балкарского телевидения появилась на одном из экстремистских сайтов около полугода назад. Боевикам не понравилось, с каким выражением лица ведущие новостей комментировали новость об очередной спецоперации. Казбек не занимался журналистскими расследованиями и не писал разоблачительных репортажей об экстремистах. Поэтому его убийство выглядит абсолютно бессмысленно.

Убит вечером 5 декабря 2012 года в Нальчике выстрелом в голову.

Казбек шел на свидание к своей девушке. Они встретились на улице Кирова в центре Нальчика. Беседуя, молодые люди покинули оживленную улицу и зашли в переулок. В этот момент к ним подъехал автомобиль, из которого вышли двое мужчин. Сначала они спросили адрес, а потом поинтересовались у Казбека, действительно ли он ведущий новостей. Затем они расстреляли журналиста в упор. Две пули попали ему точно в голову. Убийцы, скорее всего, следили за Казбеком, выбирая удобный момент для нападения. Спутницу журналиста преступники не тронули.

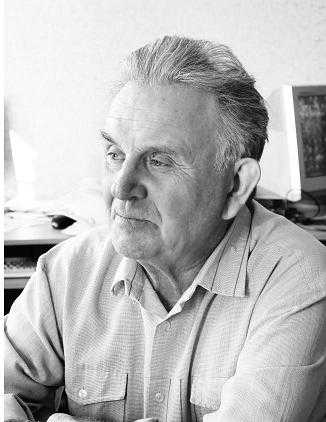

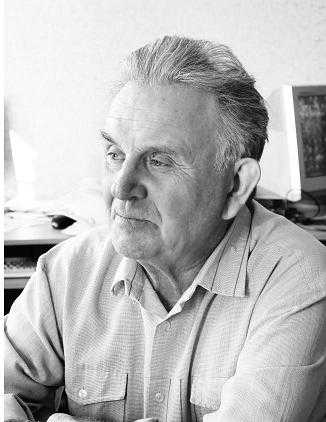

Михаил Бекетов (10 января 1958, Ставропольский край — 8 апреля 2013, Химки)

Российский журналист, главный редактор и учредитель газеты «Химкинская правда».

В 2007 году на собственные средства стал издавать газету «Химкинская правда». В ней он публиковал критические статьи о деятельности администрации Химок, в частности привлек внимание общественности к ситуации с могилами летчиков у Ленинградского шоссе и освещал борьбу за сохранение Химкинского леса. Михаилу Бекетову неоднократно угрожали.

В мае 2008 года была взорвана его машина. Когда же Бекетов высказал предположение, что в акции устрашения были заинтересованы чиновники химкинской администрации, в частности мэр Химок Владимир Стрельченко, против него было возбуждено уголовное дело по статье о клевете.

«Репортёры без границ» наградили М. Бекетова премией «Press Freedom Award».

31 октября 2011 года Михаилу Бекетову была присуждена премия Правительства РФ в области печатных СМИ. Вручение премии состоялось в январе 2012 года. После вручения премии Путин лично поздравил журналиста, и, по словам его помощников, пообещал активизировать расследование дела об избиении.

13 ноября 2008 года Михаил Бекетов был избит неизвестными. После этого он долгое время находился на лечении в НИИ им. Склифосовского и получил инвалидность 1-й группы. Ему были ампутированы три пальца на левой руке и правая нога, также была проведена операция в ЦИТО по извлечению из мозга осколков кости.

В июне 2010 года Бекетов вернулся домой после полутора лет, проведённых в медицинских учреждениях. Фонд помощи Бекетову нашёл ему сиделку, его также посещали медицинские специалисты. Представители подмосковного ГУВД пообещали оказать содействие в обеспечении безопасности Бекетова.

Михаил Бекетов умер 8 апреля 2013 года. По сведениям «Газеты.ру», журналист находился на обследовании в больнице и подавился во время приема пищи, что повлекло за собой сердечный приступ, ставший причиной смерти. Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти журналиста, указав на то, что она стала результатом несчастного случая.

Николай Потапов

Вечером 18 мая 2013 года 66-летний экс-глава Пригородного сельсовета, редактор газеты «Сельсовет» Николай Потапов вышел из дома в хуторе Быкогорка (Ставропольский край) и сел в принадлежащий ему автомобиль «Ока», где дожидался свою супругу. В это время неизвестный в черной маске произвел в него не менее пяти выстрелов в упор из огнестрельного оружия.

Николай пользовался авторитетом среди жителей района, краевые власти его неоднократно пытались сместить с должности. Знаменитым он стал после того, как объявил голодовку в своём рабочем кабинете, требуя от прокуратуры выполнения законов. Краевые власти не устраивала его принципиальная позиция по продаже земельных участков в пригороде курортного Железногорска представителям этнических группировок, действующих на территории Ставропольского края.

После увольнения 66-летний активист продолжил выпускать газету «Сельсовет», которая пользовалась популярностью, потому что он там освещал деяния местной власти, действия сотрудников полиции и активность этно-группировок, публиковался публиковал материалы в «Открытой газете». Сообщается также о неоднократных угрозах в его адрес. По данным следствия, задержаны трое жителей Буденовского района 26, 30 и 34 лет, родные братья. Установлено, что один из подозреваемых ранее проходил службу в органах внутренних дел. Задержали преступников случайно — они отказались останавливаться по требованию ГИБДД, а когда за ними погнались, бросили машину и пытались убежать в лес.

Ахмеднаби Ахмеднабиев

Журналист Ахмеднаби Ахмеднабиев был расстрелян 9 июля 2013 года утром в 50 метрах от своего дома в селе Семендер в Дагестане. Погиб от нескольких пулевых ранений в голову.

В мае 2012 года Ахмеднаби Ахмеднабиев заявлял об угрозах в его адрес. А 11 января неизвестные произвели три выстрела в Ахмеднабиева, но пули прошли мимо и журналист не пострадал.

Имя Ахмеднаби Ахмеднабиева фигурировало в «расстрельном списке» — листовках, распространенных в сентябре 2009 года по столице Дагестана, в которых анонимные авторы обещали целенаправленно мстить за сотрудников милиции и мирных граждан. В этот список попали известные в Дагестане адвокаты, журналисты и правозащитники — всего 16 человек.

В списке был, в том числе издатель дагестанского еженедельника «Черновик» Гаджимурад Камалов, убитый 15 декабря 2011 года. Покушение на Ахмеднабиева обсуждалось на пресс-конференции, посвященной безопасности журналистов, с участием представителей СМИ, общественных организаций и руководителей органов власти Дагестана, которая состоялась 14 января в Махачкале.

Константин Бауэр

29 марта 2013 года поздно вечером 32-летний журналист Константин Бауэр возвращался из ресторана домой. Встретившийся ему мужчина затеял с ним ссору и избил. Журналист позже скончался в больнице от черепно-мозговых травм. Полиции удалось найти очевидцев драки, которые описали преступника.

В начале апреля полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель, ранее неоднократно судимый и находившийся в розыске по подозрению в совершении кражи. Парень признался, что участвовал в конфликте, заявив, что не имел намерения причинить тяжкий вред здоровью журналисту. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд приговорил обвиняемого к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Александр Ходзинский

Был найден убитым 7 июля 2012 года в Тулуне.

Подозреваемый по делу — 57-летний пенсионер Геннадий Жигарев. Несколько лет назад он занимал должность заместителя главы администрации Тулуна, позже был руководителем одного из предприятий города, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

В течение нескольких последних лет Ходзинский вел открытую борьбу против многочисленных злоупотреблений и нарушений, допущенных должностными и иными лицами при строительстве (с 2006 года) и эксплуатации здания рынка «Созвездие» в городе. Много раз Ходзинский выступал в местной прессе с публикациями на эту тему.

Рамазан Новрузалиев

Рамазан был известным в кавказском интернет-сообществе блогером, главным бухгалтером Республиканского Информационного Агентства (РИА) «Дагестан».

В апреле 2012 года Рамазан Новрузалиев был приглашен в банкетный зал ресторана «Хаял» на деловую встречу, которая вскоре переросла в разговор на повышенных тонах и завершилась выстрелом в Новрузалиева.

Он был срочно госпитализирован, но врачи не смогли спасти жизнь потерпевшему, который скончался в больнице. Как установило следствие, стрелявшим оказался житель Москвы, сын владельца банкетного зала, 1991 года рождения.

Виктор Афанасенко

Шеф-редактор газеты «Коррупция и преступность» умер 24 января 2012 года в больнице скорой медицинской помощи № 2 Ростова-на-Дону в результате преступного нападения.

По словам руководителя издания «Преступность и коррупция» Сергея Слепцова, в последнее время Виктор Афанасенко занимался расследованием случаев земельного рейдерства в Кущевском районе Краснодарского края, а также на юге Ростовской области.

Хаджимурад Камалов

Хаджимурад был убит 15 декабря 2012 года. Журналист выбрал позицию защиты прав и свобод жителей республики и со страниц своей газеты, используя все законные методы, жестко требовал от силовиков расследовать преступления в Дагестане. Из-за этого ему не раз приходилось вступать в конфликт с коррумпированной номенклатурой и руководством силовых структур. Кроме того, Камалов активно защищал права верующих.

С момента создания газеты ее записали в оппозиционные СМИ. Редакция «Черновика» неоднократно подвергалась судебным преследованиям, ее пытались закрыть, но все суды газета выиграла. Статьи Хаджимурада Камалова, где он давал оценку социально-политической ситуации в Дагестане, публиковали ведущие российские и зарубежные издания.

Анатолий Битков

Главный редактор телеканала «Колыма плюс» был убит 22 июня 2012 года. На теле потерпевшего были обнаружены множественные телесные повреждения в виде колото-резанных ран, от которых, предположительно, наступила смерть.

37-летний журналист, несколько лет возглавлявший телекомпанию, был в регионе человеком весьма известным, По подозрению в убийстве журналиста задержан ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления 22-летний житель Магадана. По версии следствия, в ночь на 22 июня в квартире Биткова «между хозяином жилья и подозреваемым возник конфликт на почве личной неприязни». Подозреваемый нанес журналисту множественные удары ножом, после чего скрылся с места происшествия.

Яхъя Магомедов

Журналист исламской газеты «Ас-Салам» был убит 8 мая в Хасавюртовском районе Дагестана. Журналист находился в гостях у своего двоюродного брата — сотрудника милиции, и когда вышел во двор его дома, то неизвестные открыли по нему огонь.

От полученных ранений Магомедов скончался на месте. Возможно, преступники перепутали Магомедова с его родственником — сотрудником милиции, которому ранее неоднократно угрожали расправой.

Андрей Стенин (22 декабря 1980 — 6 августа 2014)

Российский журналист, фотокорреспондент. Работал корреспондентом «Российской газеты» (с 2003), в «Газете.ru», фотокорреспондентом РИА Новости (с 2009). С 2014 года — специальный фотокорреспондент Объединённой дирекции фотоинформации МИА «Россия сегодня». Специализировался на съёмке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов. Работал в Сирии, секторе Газа, Египте, Ливии, Турции и других регионах. 6 августа 2014 года погиб, находясь в командировке на Украине, став четвёртым российским журналистом, убитым на Украине в ходе Вооружённого конфликта на востоке Украины. Смерть Стенина вызвала большой общественный резонанс. Посмертно награждён орденом Мужества.

По материалам Сalend.ru, ИТАР-ТАСС, Википедии, Фонда помощи журналистам имени Михаила Бекетова

rosphoto.com

список, достижения и интересные факты :: SYL.ru

Список известных журналистов России и СССР очень значительный. Талантливых имен очень и очень много. Современные журналисты говорят правду о происходящих в России и в мире событиях, освещают новости без субъективной оценки происходящего. Поговорим о самых известных российских журналистах. Многие из них попали в рейтинг цитируемости текущего 2017 года. Вспомним также тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей.

Лидеры медиарейтинга 2017

Самыми цитируемыми известными журналистами 2017 года стали:

- Ксения Собчак.

- Маргарита Симоньян.

- Владимир Познер.

- Алексей Венедиктов.

- Андрей Малахов.

- Владимир Соловьев.

- Дмитрий Губерниев.

- Екатерина Гордон.

- Василий Уткин.

- Дмитрий Муратов.

Наиболее часто цитируемыми высказываниями лидера рейтинга – Ксении Собчак – стало ее решение участвовать в выборах президента 2018 года, позиция по антироссийским санкциям и рассказ об отдыхе в Италии, где журналистка встретила главу «Роснефти», который прилетел на курорт на корпоративном самолете, якобы в командировку. Конечно, сам тот факт, что Ксения во всеуслышание называет себя журналисткой многих «коллег по цеху» приводит в негодование, так что первое место в рейтинге цитирования она получила, скорее всего, как известная медиаперсона.

Маргарита Симоньян

Что касается Маргариты Симоньян, то в журналистику она попала благодаря своему таланту. Уже в 19 девушка отправилась снимать сюжет в Чеченскую республику. За работу в одной из горячих точек Маргарита получила российский Орден Дружбы и первую премию конкурса региональных теле- и радиокомпаний, награду «За профессиональное мужество». Маргарита продолжила карьеру военного корреспондента, побывала в Абхазии, потом ее пригласили в Москву. В 2004 году девушка отправилась в Беслан, в 2005-ом стала главным редактором канала Russia Today.

В рейтинг известных журналистов Маргарита Симоньян пропала после высказываний о регистрации телеканала RT в качестве агента Соединенных Штатов Америки, комментариев по поводу слушаний в Сенате, а также заявления о том, что телеканал запускает новый проект, где будут публиковаться опровержения не соответствующих действительности сообщений зарубежных СМИ.

Владимир Познер

Другой известный российский журналист родился в столице Франции в апреле 1934 года, образование получил в Нью-Йорке, а по национальности является евреем. Сейчас Владимиру Познеру уже 83 года, но он все еще продолжает заниматься профессиональной деятельностью. Самыми цитируемыми его заявлениями за 2017 год стали следующие:

- Обращение к президенту России, патриарху Кириллу и главе Конституционного суда с просьбой объяснить, является ли факт существования Бога нарушением УК РФ.

- Оценка своего интервью с лидером музыкальной группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым как провального.

- Обращение к организаторам ТЭФИ с просьбой отказаться от использования этого названия и вручения скульптуры «Орфея».

Ранее Познер, являющийся также известным журналистом в мире, прославился тем, что проводил телемост с Сиэтлом, Бостоном (это стало его дебютом). Он стал самым авторитетным на советском телевидении, занимал пост Президента российского телевидения, запустил авторскую программу «Познер», написал и издал несколько книг.

Андрей Малахов

Обаятельный журналист и шоумен, который 25 лет посвятил работе на «Первом канале», в 2017 году ушел на «Россию-1». Кроме того, Андрей Малахов преподает журналистику в Российском государственном университете. С именем журналиста связано множество скандалов, чаще всего люди критикуют его шоу «Пусть говорят».

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев — это не менее известный журналист. Теле- и радиоведущий, экономист и бизнесмен, писатель, журналист родился в 1963 году. С 1990 года Владимир преподавал экономику в одном из университетов США, там же занялся бизнесом. Телевизионная карьера журналиста началась в 1999 году. Также он является автором нескольких художественных и публицистических книг.

Памяти погибших журналистов

В России есть две даты, посвященные журналистам и журналистике в целом: 13 января – День российской печати и 15 декабря – День памяти журналистов, которые погибли при исполнении профессиональных обязанностей. Вспомним несколько имен тех, кто отдал жизнь за правду.

Артем Боровик работал в разных изданиях во времена СССР, несколько раз побывал в служебных поездках в Афганистане, некоторое время в качестве эксперимента служил в армии Соединенных Штатов Америки, написал автобиографическую книгу, вел программу «Взгляд». Известный русский журналист погиб в авиакатастрофе в 2000 году.

Владислав Листьев был генеральным директором канала ОРТ, известным телеведущим России и СССР. Он умел заинтересовать зрителя, делал это в высшей степени профессионально. В 1995 году Владислав Листьев был убит в подъезде выстрелом из пистолета. Убийство было связано с политической и профессиональной деятельностью журналиста, так как большая сумма наличных и ценности, которые были при себе у Владислава Листьева, остались нетронутыми.

Дмитрий Холодов работал в «Московском комсомольце», побывал в нескольких горячих точках, известен был и своими скандальными публикациями о коррупции в армии РФ. В 1994 году известный журналист погиб на рабочем месте от мины.

Еще одна российская журналистка и правозащитница Анна Политковская тоже постоянно выезжала в горячие точки, уделяла внимание конфликту в Чечне. Ее знали и за рубежом, книги Анны Политковской были переведены на несколько иностранных языков. Кроме того, женщина помогала матерям солдат, которые погибли, отстаивать свои права, оказывала поддержку жертвам Норд-Оста, проводила расследования по поводу коррупции. Анна Политковская была застрелена в 2006 году в день рождения Владимира Путина. Убийство было заказным.

Наталья Эстемирова тоже занималась защитой прав граждан и журналистикой, работала учителем истории, боролась против фальсификации и практики пыток, вела расследования казней без суда и следствия. Наталью похитили 15 июля 2009 года в Грозном, тело было обнаружено в тот же день в лесополосе в Ингушетии.

Известный российский журналист Андрей Стенин был фотокорреспондентом РИА Новости, работал в «Газете.ру» и «Российской газете». Специализировался он на съемке массовых беспорядков, судебных процессов, чрезвычайных ситуаций. Неоднократно бывал в горячих точках. Погиб журналист в 2014 году на востоке Украины. Туда Андрей Стенин отправился освещать конфликт. Посмертно журналист был награжден Орденом Мужества.

www.syl.ru

Памяти российских журналистов 18 имен, которые нельзя забыть — Российское фото

В России есть две основные даты, посвященные журналистике: 13 января — День российской печати и 15 декабря — День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Вспомним имена талантливейших российских журналистов, погибших во имя правды.

По мнению главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева, «журналистика по-прежнему остается наиболее опасной профессией». Одним из самых громких за последние несколько лет преступлений против работников СМИ стало убийство ведущего программы «Вести. Кабардино-Балкария» республиканского филиала ВГТРК Казбека Геккиева 5 декабря 2012 года, отмечает Павел Гусев.

«Мы чтим память Владислава Листьева, Дмитрия Холодова, Ларисы Юдиной, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и многих других талантливых российских журналистов. Сегодня главная задача для всего общества заключается в том, чтобы такие трагические случаи больше не повторялись», — заявил Гусев в интервью ИТАР-ТАСС.

В 2012 году, по данным Международного института прессы (International Press Institute, IPI), в мире погибло рекордное за последние годы количество журналистов — 119 человек. Самыми опасными странами для освящения событий оказались Сирия и Сомали. В России же, по словам представителей Российского союза журналистов, ежегодно при различных обстоятельствах погибают от 10 до 20 репортеров.

Во всех регионах России сегодня пройдут вечера памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. В Москве работников СМИ вспомнят в Центральном Доме журналиста. «Этот грустный день напоминает всем нам о том, насколько хрупка человеческая жизнь и как быстро и внезапно она может оборваться. Мы вспоминаем в этот день также и о том, насколько опасна профессия журналиста», — отметили в Союзе журналистов России. «15 декабря — особый день в жизни нашего сообщества, не только день скорби и светлой памяти, это также день, в который особенно остро звучит и гордость за нашу профессию», — подчеркнули в объединении.

В память о российских журналистах, отдавших свою жизнь за свободу слова, в 2001 году была учреждена премия имени Артема Боровика за лучшее журналистское расследование. По словам организаторов конкурса, призванного поддержать самых отважных и талантливых представителей российских СМИ, «журналистика — это отчаянная профессия, в которую идут лучшие люди».

Во всем мире погибших журналистов поминают 3 мая во Всемирный день свободы печати. К этому дню приурочено вручение премии имени колумбийского журналиста и редактора Гильермо Кано, учрежденной исполнительным советом ЮНЕСКО. Премия присуждается ежегодно человеку или организации, внесшим вклад в защиту или развитие свободы прессы в любой точке мира.

Артем Боровик (13 сентября 1960 — 9 марта 2000)

Российский журналист, в качестве президента возглавлял издательский холдинг «Совершенно секретно».

Работал журналистом в различных советских изданиях, в том числе в газете «Советская Россия» и в журнале «Огонёк» (1987–1991), по заданию которого несколько раз ездил в Афганистан. Автор книги «Спрятанная война», посвящённой войне в Афганистане.

В 1988 году некоторое время служил в армии США в рамках эксперимента, в ходе которого советский журналист направлялся в американскую армию, а американский — в советскую.

О своём армейском опыте написал книгу «Как я был солдатом американской армии». Вместе с коллегой по «Совершенно секретно» Евгением Додолевым вёл известную в своё время передачу «Взгляд».

9 марта 2000 года Артём Боровик погиб в результате авиационной катастрофы, при падении самолёта Як-40, совершавшего рейс Москва — Киев, на борту которого также находился глава компании «Группа „Альянс“» Зия Бажаев.

Все 9 человек, включая 5 членов экипажа, погибли. Похоронен на Новодевичьем кладбище (10-й участок). Кристина Курчаб-Редлих утверждала, что Боровик и Бажаев летели за детскими фотографиями Путина.

Владислав Листьев (10 мая 1956, Москва — 1 марта 1995, Москва)

Советский и российский телеведущий и тележурналист, первый генеральный директор ОРТ.

«Безусловно, он обладал главным талантом ведущего, а именно, умением „пробить“ экран и оказаться сидящим рядом с каждым отдельно взятым зрителем…, — вспоминает о Листьеве Владимир Познер. — Каждый раз, когда он был ведущим, программа получала совершенно колоссальную популярность… Он нашёл ключ к зрителю, умел этого зрителя заинтересовать, и делал он это в высокой степени профессионально».

Вечером 1 марта 1995 года, при возвращении со съёмок программы «Час пик», Владислав Листьев был убит в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице. Первая пуля попала в руку, вторая — в голову. Ценности и большая сумма наличных, имевшиеся у него, остались нетронутыми, что позволило следователям предположить, что убийство связано с деловой или политической деятельностью телеведущего.

Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Первый канал и Российская академия телевидения учредили 1 марта 2010 года премию за заслуги в развитии Российского телевидения имени Влада Листьева. Она будет присуждаться раз в год. Первый лауреат премии имени Влада Листьева был назван 25 ноября 2010 года. Им стал известный журналист и телеведущий Леонид Парфёнов.

Дмитрий Холодов (21 июня 1967, Загорск — 17 октября 1994, Москва)

Российский журналист. С августа 1992 года работал корреспондентом газеты «Московский комсомолец». Писал о современной российской армии, побывал во многих горячих точках — в Абхазии, Чечне, Азербайджане, на таджикско-афганской границе. Журналист был известен своими публикациями о коррупции в российской армии. В своих материалах он неоднократно подвергал критике министра обороны Павла Грачёва, которого обвинял в причастности к коррупционному скандалу в Западной группе войск.

17 октября 1994 года Дмитрий Холодов погиб в Москве на рабочем месте в редакции газеты от взрыва самодельной мины-ловушки, находящейся в портфеле-дипломате. Смерть наступила в результате травматического шока и обескровливания. По свидетельству коллег, Холодов предполагал, что в дипломате, полученном в камере хранения на Казанском вокзале, находятся документы о нелегальной торговле оружием.

Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Посмертно удостоен премией Союза журналистов России и «За свободу прессы» (обе — в 1994 году).

Лариса Юдина (22 октября 1945, Элиста — 7 июня 1998, Элиста)

Советская и российская журналистка, главный редактор газет «Советская Калмыкия», а затем «Советская Калмыкия Сегодня», политический деятель, сопредседатель калмыцкой региональной организации движения «Яблоко».

Лариса Алексеевна была убита 7 июня 1998 года. На её теле были обнаружены многочисленные ножевые ранения, кроме того, у неё был проломлен череп. Двое из мужчин, причастных к убийству и затем осуждённых, были помощниками Илюмжинова.

Указом Президента РФ 10 сентября 2000 года «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга» была посмертно награждена «Орденом мужества».

Анна Политковская (урождённая Мазепа; 30 августа 1958, Нью-Йорк — 7 октября 2006, Москва)

Российская журналистка, правозащитница. Уделяла особое внимание конфликту в Чечне.

С 1999 года — специальный корреспондент и обозреватель «Новой газеты». Политковская неоднократно выезжала в районы боевых действий. За серию репортажей о военных действиях в Чечне в январе 2000 года Анне Политковской присуждена премия «Золотое перо России».

Ей присуждались: премия Союза журналистов РФ «Добрый поступок — доброе сердце», премия Союза журналистов за материалы по борьбе с коррупцией, диплом «Золотой гонг-2000» за серию материалов о Чечне.

Политковская — автор документальных книг о ситуации в Чечне в 1999-м году «Путешествие в ад. Чеченский дневник» (2000), «Вторая чеченская» (2002), «Чечня: позор России», а также статей «Карательный сговор», «Люди исчезающие». Последняя её публикация в «Новой газете» — «Карательный сговор» — была посвящена составу и деятельности чеченских отрядов, воюющих на стороне федеральных сил.

Многие из книг Политковской были переведены на иностранные языки и изданы за рубежом. Автор книг «Putin’s Russia» («Путинская Россия»), «Россия без Путина», опубликованных в Великобритании.

В сентябре-начале октября 2006 года Анна Политковская значительно активизировала аналитико-журналистскую деятельность, в свете приближающихся парламентских выборов 2007 года и президентских 2008.

Помимо журналистики, Политковская занималась правозащитной деятельностью, помогала матерям погибших солдат отстаивать свои права в судах, проводила расследования коррупции в Министерстве обороны, командовании Объединённой группировки федеральных войск в Чечне, помогала жертвам Норд-Оста.

Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы (Лесная улица, дом 8) 7 октября 2006 года, в день рождения Владимира Путина. Сотрудники милиции нашли пистолет Макарова с глушителем и четыре гильзы рядом с телом. Первые сведения указывали на заказное убийство, так как было произведено четыре выстрела, включая выстрел в голову.

Наталья Эстемирова (28 февраля 1958, Камышлов, Свердловская область — 15 июля 2009, Гази-Юрт, Ингушетия)

Российская правозащитница, журналист, сотрудница представительства Правозащитного центра «Мемориал» в Грозном.

До 1998 года работала учителем истории в грозненской школе № 7, затем занялась правозащитной журналистикой.

В начале второй чеченской войны работала в Грозном, с 2000 года — сотрудница представительства Правозащитного центра «Мемориал» в Грозном.

В 2004 году была удостоена премии «Правильная жизнедеятельность» на церемонии в здании Шведского парламента.[6] В 2005 Европейская народная партия — Европейские демократы наградила Эстемирову и председателя Мемориала Сергея Ковалёва медалью имени Робера Шумана.

В 2007 году Инициатива Нобелевских Женщин вручила Эстемировой «Награду Анны RAW in WAR».

Наталья Эстемирова входила в Комиссию по условиям содержания в местах лишения свободы.

Её сторонники считают, что она вела борьбу с фальсификацией уголовных дел, посещая следственные изоляторы, активно боролась с практикой пыток, вела расследования похищений и внесудебных казней.

По сообщению руководителя московского бюро Human Rights Watch Татьяны Локшиной, Эстемирову похитили 15 июля 2009 года возле её дома в Грозном около 08:30. Её коллеги по правозащитной деятельности подняли тревогу, когда она не пришла на заранее оговорённую встречу, приехали к дому, нашли и опросили свидетелей.

По данным коллег погибшей «Два свидетеля видели с балкона, как на улице Богдана Хмельницкого в Грозном, где проживает Наташа, её затолкнули в белый автомобиль марки ВАЗ, она успела крикнуть, что её похищают».

Как сообщил пресс-секретарь следственного комитета прокуратуры России Владимир Маркин, тело женщины с пулевыми ранениями в голову и грудь было обнаружено в 16:30 (по данным МВД Ингушетии — в 17:20) по времени Москвы в лесополосе в 100 метрах от федеральной автодороги «Кавказ» вблизи села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии.

В её сумке находились паспорт, удостоверение члена экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека РФ по Чеченской республике и мандат общественного наблюдателя комиссии по общественному контролю в местах принудительного содержания на имя Натальи Эстемировой.

Анастасия Бабурова (30 ноября 1983 года, Севастополь — 19 января 2009 года, Москва)

Российская журналистка, поэт, гражданка Украины, вместе со Станиславом Маркеловым стала жертвой громкого убийства. Анастасия училась на факультете журналистики МГУ, работала в газете «Известия» и была внештатным сотрудником «Новой газеты».

На протяжении 2008 года Анастасия работала в редакции «Известия», опубликовав в газетах «Известия» и «Финансовые известия» десятки статей, посвящённых, в основном, деловой тематике. В декабре 2008 года журналистка уволилась из редакции из-за разногласий с политическим курсом газеты, который, по мнению еженедельника «The Economist», характеризуется «национализмом, конформизмом и цинизмом».

Сотрудничала с «Российской газетой» и газетой «Вечерняя Москва», сетевым изданием «Частный Корреспондент», журналом «Созвездие».

С октября 2008 года — внештатный сотрудник «Новой газеты». Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов сообщил, что Анастасия целенаправленно занималась неформальными молодёжными движениями, в том числе, неонацистскими и рассказывает, что она «пришла к нам со своей темой… Тема не лучшая с точки зрения безопасности или звёздности. Скинхеды, антифа, неформальные уличные акции».

Публикации Анастасии в «Новой газете» были посвящены экологическим проблемам и проблемам жестокого отношения к животным, злоупотреблениям в правоохранительных органах, антифашистскому движению, деятельности неонацистов.

Последней — посмертной — публикацией Анастасии стало интервью со Станиславом Маркеловым, посвящённое проблемам правосудия и делу Буданова. По мнению коллег Анастасии, «мало кто разбирался в неонацизме, антифашизме, неформальных молодёжных объединениях лучше нее».

Анастасия Бабурова была смертельно ранена 19 января 2009 года и скончалась в реанимации Первой Градской больницы в тот же день, не приходя в сознание. Существуют две основные версии убийства Анастасии: по наиболее распространённой, журналистка была смертельно ранена, пытаясь после гибели Маркелова остановить киллера: Анастасия занималась спортом, хорошо владела приёмами самообороны, и, предположительно, имела при себе нож.

По другой версии, высказанной заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым, в Анастасию стреляли целенаправленно. Эту версию подтвердил в ходе допросов и её убийца — Никита Тихонов. По данным агентства Life News, эксперты установили, что Бабурова, как и Маркелов, была застрелена в затылок с близкого расстояния, а по сведениям главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, пуля попала в висок.

Нападение убийцы произошло 19 января немногим ранее 14:25, но автомобиль скорой медицинской помощи был вызван только в 15:05, через 40 минут после выстрелов. По мнению родителей Анастасии, более ранний вызов скорой медицинской помощи мог бы спасти жизнь их дочери.

Никитa Тихонов признан виновным в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, пригoвopeн к пожизненному заключению. Евгения Хасис приговорена к 18 годам заключения за соучастие в убийстве.

Журналисты, погибшие в 2012-2014 гг

Казбек Геккиев

Казбек Геккиев проработал на республиканской студии телевидения чуть больше года. Начинал репортером, но вскоре пошел на повышение. Талантливому журналисту предложили вести вечерние новости.

Первая явная угроза в адрес сотрудников кабардино-балкарского телевидения появилась на одном из экстремистских сайтов около полугода назад. Боевикам не понравилось, с каким выражением лица ведущие новостей комментировали новость об очередной спецоперации. Казбек не занимался журналистскими расследованиями и не писал разоблачительных репортажей об экстремистах. Поэтому его убийство выглядит абсолютно бессмысленно.

Убит вечером 5 декабря 2012 года в Нальчике выстрелом в голову.

Казбек шел на свидание к своей девушке. Они встретились на улице Кирова в центре Нальчика. Беседуя, молодые люди покинули оживленную улицу и зашли в переулок. В этот момент к ним подъехал автомобиль, из которого вышли двое мужчин. Сначала они спросили адрес, а потом поинтересовались у Казбека, действительно ли он ведущий новостей. Затем они расстреляли журналиста в упор. Две пули попали ему точно в голову. Убийцы, скорее всего, следили за Казбеком, выбирая удобный момент для нападения. Спутницу журналиста преступники не тронули.

Михаил Бекетов (10 января 1958, Ставропольский край — 8 апреля 2013, Химки)

Российский журналист, главный редактор и учредитель газеты «Химкинская правда».

В 2007 году на собственные средства стал издавать газету «Химкинская правда». В ней он публиковал критические статьи о деятельности администрации Химок, в частности привлек внимание общественности к ситуации с могилами летчиков у Ленинградского шоссе и освещал борьбу за сохранение Химкинского леса. Михаилу Бекетову неоднократно угрожали.

В мае 2008 года была взорвана его машина. Когда же Бекетов высказал предположение, что в акции устрашения были заинтересованы чиновники химкинской администрации, в частности мэр Химок Владимир Стрельченко, против него было возбуждено уголовное дело по статье о клевете.

«Репортёры без границ» наградили М. Бекетова премией «Press Freedom Award».

31 октября 2011 года Михаилу Бекетову была присуждена премия Правительства РФ в области печатных СМИ. Вручение премии состоялось в январе 2012 года. После вручения премии Путин лично поздравил журналиста, и, по словам его помощников, пообещал активизировать расследование дела об избиении.

13 ноября 2008 года Михаил Бекетов был избит неизвестными. После этого он долгое время находился на лечении в НИИ им. Склифосовского и получил инвалидность 1-й группы. Ему были ампутированы три пальца на левой руке и правая нога, также была проведена операция в ЦИТО по извлечению из мозга осколков кости.

В июне 2010 года Бекетов вернулся домой после полутора лет, проведённых в медицинских учреждениях. Фонд помощи Бекетову нашёл ему сиделку, его также посещали медицинские специалисты. Представители подмосковного ГУВД пообещали оказать содействие в обеспечении безопасности Бекетова.

Михаил Бекетов умер 8 апреля 2013 года. По сведениям «Газеты.ру», журналист находился на обследовании в больнице и подавился во время приема пищи, что повлекло за собой сердечный приступ, ставший причиной смерти. Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти журналиста, указав на то, что она стала результатом несчастного случая.

Николай Потапов

Вечером 18 мая 2013 года 66-летний экс-глава Пригородного сельсовета, редактор газеты «Сельсовет» Николай Потапов вышел из дома в хуторе Быкогорка (Ставропольский край) и сел в принадлежащий ему автомобиль «Ока», где дожидался свою супругу. В это время неизвестный в черной маске произвел в него не менее пяти выстрелов в упор из огнестрельного оружия.

Николай пользовался авторитетом среди жителей района, краевые власти его неоднократно пытались сместить с должности. Знаменитым он стал после того, как объявил голодовку в своём рабочем кабинете, требуя от прокуратуры выполнения законов. Краевые власти не устраивала его принципиальная позиция по продаже земельных участков в пригороде курортного Железногорска представителям этнических группировок, действующих на территории Ставропольского края.

После увольнения 66-летний активист продолжил выпускать газету «Сельсовет», которая пользовалась популярностью, потому что он там освещал деяния местной власти, действия сотрудников полиции и активность этно-группировок, публиковался публиковал материалы в «Открытой газете». Сообщается также о неоднократных угрозах в его адрес. По данным следствия, задержаны трое жителей Буденовского района 26, 30 и 34 лет, родные братья. Установлено, что один из подозреваемых ранее проходил службу в органах внутренних дел. Задержали преступников случайно — они отказались останавливаться по требованию ГИБДД, а когда за ними погнались, бросили машину и пытались убежать в лес.

Ахмеднаби Ахмеднабиев

Журналист Ахмеднаби Ахмеднабиев был расстрелян 9 июля 2013 года утром в 50 метрах от своего дома в селе Семендер в Дагестане. Погиб от нескольких пулевых ранений в голову.

В мае 2012 года Ахмеднаби Ахмеднабиев заявлял об угрозах в его адрес. А 11 января неизвестные произвели три выстрела в Ахмеднабиева, но пули прошли мимо и журналист не пострадал.

Имя Ахмеднаби Ахмеднабиева фигурировало в «расстрельном списке» — листовках, распространенных в сентябре 2009 года по столице Дагестана, в которых анонимные авторы обещали целенаправленно мстить за сотрудников милиции и мирных граждан. В этот список попали известные в Дагестане адвокаты, журналисты и правозащитники — всего 16 человек.

В списке был, в том числе издатель дагестанского еженедельника «Черновик» Гаджимурад Камалов, убитый 15 декабря 2011 года. Покушение на Ахмеднабиева обсуждалось на пресс-конференции, посвященной безопасности журналистов, с участием представителей СМИ, общественных организаций и руководителей органов власти Дагестана, которая состоялась 14 января в Махачкале.

Константин Бауэр

29 марта 2013 года поздно вечером 32-летний журналист Константин Бауэр возвращался из ресторана домой. Встретившийся ему мужчина затеял с ним ссору и избил. Журналист позже скончался в больнице от черепно-мозговых травм. Полиции удалось найти очевидцев драки, которые описали преступника.

В начале апреля полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель, ранее неоднократно судимый и находившийся в розыске по подозрению в совершении кражи. Парень признался, что участвовал в конфликте, заявив, что не имел намерения причинить тяжкий вред здоровью журналисту. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд приговорил обвиняемого к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Александр Ходзинский

Был найден убитым 7 июля 2012 года в Тулуне.

Подозреваемый по делу — 57-летний пенсионер Геннадий Жигарев. Несколько лет назад он занимал должность заместителя главы администрации Тулуна, позже был руководителем одного из предприятий города, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

В течение нескольких последних лет Ходзинский вел открытую борьбу против многочисленных злоупотреблений и нарушений, допущенных должностными и иными лицами при строительстве (с 2006 года) и эксплуатации здания рынка «Созвездие» в городе. Много раз Ходзинский выступал в местной прессе с публикациями на эту тему.

Рамазан Новрузалиев

Рамазан был известным в кавказском интернет-сообществе блогером, главным бухгалтером Республиканского Информационного Агентства (РИА) «Дагестан».

В апреле 2012 года Рамазан Новрузалиев был приглашен в банкетный зал ресторана «Хаял» на деловую встречу, которая вскоре переросла в разговор на повышенных тонах и завершилась выстрелом в Новрузалиева.

Он был срочно госпитализирован, но врачи не смогли спасти жизнь потерпевшему, который скончался в больнице. Как установило следствие, стрелявшим оказался житель Москвы, сын владельца банкетного зала, 1991 года рождения.

Виктор Афанасенко

Шеф-редактор газеты «Коррупция и преступность» умер 24 января 2012 года в больнице скорой медицинской помощи № 2 Ростова-на-Дону в результате преступного нападения.

По словам руководителя издания «Преступность и коррупция» Сергея Слепцова, в последнее время Виктор Афанасенко занимался расследованием случаев земельного рейдерства в Кущевском районе Краснодарского края, а также на юге Ростовской области.

Хаджимурад Камалов

Хаджимурад был убит 15 декабря 2012 года. Журналист выбрал позицию защиты прав и свобод жителей республики и со страниц своей газеты, используя все законные методы, жестко требовал от силовиков расследовать преступления в Дагестане. Из-за этого ему не раз приходилось вступать в конфликт с коррумпированной номенклатурой и руководством силовых структур. Кроме того, Камалов активно защищал права верующих.

С момента создания газеты ее записали в оппозиционные СМИ. Редакция «Черновика» неоднократно подвергалась судебным преследованиям, ее пытались закрыть, но все суды газета выиграла. Статьи Хаджимурада Камалова, где он давал оценку социально-политической ситуации в Дагестане, публиковали ведущие российские и зарубежные издания.

Анатолий Битков

Главный редактор телеканала «Колыма плюс» был убит 22 июня 2012 года. На теле потерпевшего были обнаружены множественные телесные повреждения в виде колото-резанных ран, от которых, предположительно, наступила смерть.

37-летний журналист, несколько лет возглавлявший телекомпанию, был в регионе человеком весьма известным, По подозрению в убийстве журналиста задержан ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления 22-летний житель Магадана. По версии следствия, в ночь на 22 июня в квартире Биткова «между хозяином жилья и подозреваемым возник конфликт на почве личной неприязни». Подозреваемый нанес журналисту множественные удары ножом, после чего скрылся с места происшествия.

Яхъя Магомедов

Журналист исламской газеты «Ас-Салам» был убит 8 мая в Хасавюртовском районе Дагестана. Журналист находился в гостях у своего двоюродного брата — сотрудника милиции, и когда вышел во двор его дома, то неизвестные открыли по нему огонь.

От полученных ранений Магомедов скончался на месте. Возможно, преступники перепутали Магомедова с его родственником — сотрудником милиции, которому ранее неоднократно угрожали расправой.

Андрей Стенин (22 декабря 1980 — 6 августа 2014)

Российский журналист, фотокорреспондент. Работал корреспондентом «Российской газеты» (с 2003), в «Газете.ru», фотокорреспондентом РИА Новости (с 2009). С 2014 года — специальный фотокорреспондент Объединённой дирекции фотоинформации МИА «Россия сегодня». Специализировался на съёмке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов. Работал в Сирии, секторе Газа, Египте, Ливии, Турции и других регионах. 6 августа 2014 года погиб, находясь в командировке на Украине, став четвёртым российским журналистом, убитым на Украине в ходе Вооружённого конфликта на востоке Украины. Смерть Стенина вызвала большой общественный резонанс. Посмертно награждён орденом Мужества.

По материалам Сalend.ru, ИТАР-ТАСС, Википедии, Фонда помощи журналистам имени Михаила Бекетова

rosphoto.com

Военные корреспонденты в Российской империи

Выпьем за победу,

За нашу газету,

А не доживём, мой дорогой, –

Кто-нибудь услышит,

Снимет и напишет,

Кто-нибудь помянет нас с тобой!

Л. Утёсов. Песенка военных корреспондентов

Если в мире происходит что-то интересное, люди желают об этом знать. Как бы цинично это ни звучало, но что может быть интереснее войны? По крайней мере для граждан стран-участниц конфликта точно ничего. Сегодня уже трудно представить жизнь без ежедневных известий из «горячих точек». Каждый час телевидение, радио и интернет оповещают нас о том, что происходит на полях сражений. Там, под пулями и взрывами, работают многочисленные журналисты – военкоры, ставшие нашими глазами и ушами. По оптоволоконным нервам они передают картинку и звук «мозгу», оставшемуся дома, чтобы мы могли быть в курсе событий без отрыва от производства.

Вернее, мы все видим мир и войну чужими, журналистскими глазами.

Как всё начиналось

Появлением профессии военного корреспондента мир обязан XIX веку, с его бурным развитием технологий, и Великой Французской Революции, которая, помимо всего прочего, приучила широкие круги населения интересоваться новостями на постоянной основе. Тиражи газет и количество разнообразных изданий резко возросли, а значит, усилилась конкуренция за читателя.

Пальма первенства в военной журналистике принадлежит Великобритании. В 1808 году английская газета «The Times» отправила своего сотрудника Генри Робинсона в Испанию для осведомления английского общества об истинном ходе войны французов с испанцами. Корреспонденции Робинсона читались в Англии с огромным интересом, и сообщения о патриотизме испанцев вдохновляли англичан в борьбе с Францией.

Робинсона считают первым штатным военным корреспондентом, работавшим на театре войны по заданию своей газеты. Заинтересованность общества в том, что делается на той или иной войне, способность СМИ объединить народ и армию в период вооружённой борьбы помогли осознать необходимость присутствия журналистов на театрах военных действий.

Портрет Робинсона. Источник: ru.wikipedia.orgОднако по-настоящему военные корреспонденты стали востребованы во второй половине XIX века, когда в широкое использование вошли телеграфные линии. Изобретение телеграфа в конце 1830-х годов позволило значительно ускорить передачу информации по сравнению с предыдущими эпохами, когда издателям приходилось полагаться на скорость передвижения курьера на лошади, поезде или на своих двоих. К тому же, телеграфную линию можно было проложить напрямик, в то время как торный путь часто вынужден был петлять из-за труднопроходимой местности. Коммерческая эксплуатация электрического телеграфа впервые была начата в Лондоне в 1837 году, а в 1858 г. была установлена трансатлантическая телеграфная связь. Таким образом, известие, отправленное вечером, уже утром могло появиться на страницах газет.

Сотрудники газет и журналов устремились на поля сражений: теперь существовала возможность снабжать читателя не только интересными, но и по-настоящему актуальными известиями, а для этого нужно было находиться в центре событий, иначе кто-то другой первым расскажет о происходящем. Однако военные вовсе не желали видеть журналистов в местах расположения действующей армии. Высокая скорость передачи информации, а также появление фототехники, помимо прочих своих функций, предоставляли широкие возможности для утечки секретной информации и могли нанести серьёзный вред армии, поскольку, в отличие от прошлых лет, известие о начатом манёвре могло быть обнародовано ещё до его завершения.

Раненые офицеры с докторами. Источник: http://babs71.livejournal.com/722921.htmlЖелая порадовать читателей интересными фактами, журналисты развивали грандиозную активность, проявляли интерес ко всему происходящему возле линии фронта и сразу же обо всём телеграфировали в издательства. Для них не существовало никаких ограничений и запретов. Вопрос о какой-либо корпоративной этике пока ещё не поднимался. В прессе публиковались обзоры положения дел на фронтах с подробными сведениями о численности войск. Это ставило под угрозу сохранение военной тайны и проведение некоторых воинских операций, основной расчёт которых был на секретность.

По иронии судьбы, телеграфные линии, породившие само явление военной журналистики, породили и борьбу с ним. Военачальники выражали своё беспокойство по поводу бесконтрольно распространявшейся информации. Но запретить присутствие журналистов на театре военных действий было нельзя. Влияние прессы на общественное мнение огромно, с её помощью можно настроить мирное население как против себя, так и наоборот, пробудить в нём патриотические чувства. Постепенно в правительственных кругах формировалось понимание, что прессу можно использовать для создания нужных и полезных общественных настроений. Требовалась система, некие правила для взаимодействия с этим новым явлением общественной жизни.

Не можешь остановить – возглавь

Применительно к Российской Империи имеет смысл говорить о становлении института военных корреспондентов во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Интерес к судьбе братских балканских народов в Российской Империи был столь велик, что десятки изданий ходатайствовали о дозволении их сотрудникам прибыть в район размещения действующей армии. В Европе тоже не были равнодушны к событиям этой войны: несколько иностранных газет запросили разрешения направить своих корреспондентов. В ответ на эти просьбы Главное управление по делам печати выступило против их присутствия в армии и настоятельно рекомендовало запретить допуск корреспондентов на фронт.

Дмитрий Алексеевич Милютин, военный министр, осознав, что гласности избежать не получится, принял решение допустить журналистов на театр войны. Он понимал, что поскольку спрос на информацию в обществе велик, то репортёры так или иначе сумеют следить за действиями армии, но, будучи на нелегальном положении и вынужденные собирать сплетни вместо достоверной информации, нанесут больше вреда, чем пользы, например спровоцировав панику своими известиями. Неконтролируемый процесс было решено возглавить и направить в нужное русло. В Главную квартиру русской армии отправился полковник М. А. Газенкампф – создавать первую в истории российской армии пресс-службу. В его обязанности входило вести журнал военных действий, составлять срочные донесения императору и руководить делами печати, а также выработать основания для допуска военных корреспондентов в войска. Желающих было много, и рассматривать каждую заявку в индивидуальном порядке не представлялось возможным, поэтому нужно была чёткая система, которая позволила бы не пропустить на фронт неблагонадёжных людей и шпионов, а также контролировать работу тех, кто оказался допущен.

Согласно правилам полковника Газенкампфа, корреспондентам русских газет и журналов разрешалось находиться в войсках по просьбе ответственных редакторов и издателей, а иностранным – по рекомендации наших посольств и высокопоставленных лиц. И те, и другие были обязаны исполнять следующие условия:

- Не сообщать никаких сведений о расположении и численности войск, а равно никаких предположений относительно предстоящих действий под угрозой высылки из армии;

- Доставлять лицу, ответственному за содержание корреспонденции, все номера газет, в которых они будут напечатаны;

- О каждой перемене своего местопребывания сообщать в штаб армии;

- Иметь при себе разрешение с печатью полевого коменданта управления армией, удостоверение личности с фотографической карточкой и специальный нагрудный знак – медную бляху круглой формы с надписью «корреспондент», индивидуальным номером и сургучной печатью.

Впоследствии бляху заменили нарукавной повязкой с вышитым на ней двуглавым орлом и надписью «Корреспондент», размещённой полукругом сверху, а снизу был вышит золотым цветом номер корреспондента. Такой отличительный знак был гораздо лучше виден издали и более безопасен, поскольку не бликовал на солнце, превращая владельца в лёгкую мишень.

Корреспондентов не стали стеснять строгой предварительной цензурой, просто предупредили, что за неисполнение обязательств они будут высланы из армии, причём добираться домой придётся за свой счёт. Всего на поля сражений Русско-турецкой войны 1877–1878 годов приехало 98 военных корреспондентов из российских и зарубежных изданий.

Лагерь в Тифлисе. Источник: http://babs71.livejournal.com/722921.htmlПомимо этого, существовала практика среди издателей нанимать в качестве корреспондентов офицеров действующей армии. Самым известным из военных корреспондентов того времени считается Василий Иванович Немирович-Данченко, брат знаменитого драматурга.

Василий Иванович Немирович-Данченко. Источник: ru.wikipedia.orgОн присутствовал при сражениях на Шипке, под Плевной и участвовал в зимнем переходе русских войск через Балканы. Он же был удостоен права единственным из всех репортёров писать об Александре II, который находился при армии. Согласно существовавшим на то время цензурным правилам, любое упоминание государя или членов монаршей фамилии в прессе было запрещено без личной визы министра императорского двора, который также находился в ставке. Поскольку появление в газетах известий о пребывании императора в действующих войсках было признано крайне полезным для возбуждения в массах патриотических чувств, Вас. И. Немирович-Данченко был выбран для этой миссии как надёжный и неутомимый журналист с лёгким пером.

Его телеграммы с театра войны затем были изданы отдельной книгой под названием «Год войны». Впоследствии он отправился военным корреспондентом на поля сражений Русско-японской и Первой Балканской войны.

Цензурные послабления, предпринятые военным руководством с целью привлечь прессу на свою сторону, обеспечили военным корреспондентам практически полную свободу в Русско-турецкую войну и обернулись катастрофой через 27 лет в Русско-японскую. Конечно, неприятные инциденты с разглашением запрещённой информации и даже откровенным шпионажем случались и в ходе кампании 1877–1878 гг., но в 1904–1905 годах эти явления достигли невероятного размаха.

Военные корреспонденты vs цензура: второй фронт Русско-японской войны

После Русско-турецкой войны правила для военных корреспондентов были ужесточены, а список тем, запрещённых к печати, расширен. Официально была запрещена критика распоряжений и действий начальствующих лиц, сообщения о результатах попадания снарядов, о вооружении крепостей, о пропускной способности железных дорог, опубликование фамилий убитых и раненых до официального сообщения о потерях, непроверенных сведений, «могущих возбудить в публике излишнее беспокойство», а также всякие письма военнослужащих с театра войны, не разрешённые непосредственным высшим начальством.

В правилах для военных корреспондентов появился запрет на посещение ими адмиралтейских доков, мастерских и прочих морских учреждений, равно как и на перемещения на шлюпках в гаванях и на рейдах Порт-Артура, на использование шифра в корреспонденциях. Обо всех своих перемещениях корреспонденты обязаны были докладывать военному начальству, и без его разрешения сменить место дислокации было нельзя.[5] Военные власти попытались ограничить свободу перемещения журналистов, чтобы не позволить им увидеть лишнего, и круг освещаемых ими тем, однако запрещающие формулировки были расплывчаты, работы с прибывающими на фронт репортёрами не проводилось, и в итоге в ходе Русско-японской войны пресса работала скорее против российского правительства, чем в его пользу.

Удостоверение военного корреспондента. Из книги Русско-японская война 1904–1905 гг.Т.7. Тыл действующей Армии. Ч.2. Пути сообщения. Средства передвижений и сношений. Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. СПб., 1910. Прил.№13Отчасти это было связано с тем, что общее число корреспондентов, выехавших в Маньчжурию, значительно превышало количество тех, кто рискнул отправиться на Балканы: 102 русских и 38 иностранных журналистов следили за развитием событий на Дальнем Востоке, и проследить за каждым было маловозможно. Отчасти с тем, что полковник Газенкампф и его коллеги, разрабатывавшие и дорабатывавшие правила для военных корреспондентов, возлагали миссию контроля за содержанием корреспонденций на существовавшую в государстве систему цензуры. Все материалы, предназначенные для печати, не допускались к отправке с театра войны без разрешающей визы цензора. Однако система цензурных органов, призванная не допустить утечки секретной информации, не справлялась со своей задачей.

Основная сложность заключалась в отсутствии чёткого понимания задач военной цензуры, а также достаточного количества квалифицированных кадров для их решения. В ведении цензоров были не только военные корреспонденты, но и вообще все исходящие телеграммы, а с 1905 года ещё и отслеживание иностранной прессы с целью поиска там данных для российской разведки, а также поощрение помещения в печать материалов, способных пробудить в обществе утраченный патриотический настрой.

В ходе военной кампании в рядах цензоров так и не сформировалось однозначного понятия о том, что является военной тайной, а что нет, что допустимо к печати, а что должно быть запрещено. Всё это подкреплялось обычной для военного времени неразберихой.

На момент объявления войны на театре военных действий в Маньчжурии существовало несколько учреждений, ведавших почтой и телеграфом: управление почтово-телеграфной частью Квантунской области, находившееся в Порт-Артуре, 6 почтово-телеграфных станций в Северной Маньчжурии и 11 контрольных телеграфных станций. Мобилизационными соображениями штаба Приамурского военного округа предусматривалось, что почтово-телеграфные учреждения всей Маньчжурии будут объединены под ведением одного органа – полевого управления почт и телеграфов действующей армии. Однако по распоряжению Наместника Дальневосточного округа Алексеева Е. И. в виду большого размера контролируемой территории вместо одного органа было учреждено три. Затем для удобства управления почтово-телеграфной частью тыла в Харбине было сформировано ещё одно почтово-телеграфное отделение, поскольку основное управление тыловыми средствами связи находилось в Хабаровске и пользоваться им было неудобно по причинам географического удаления от театра боевых действий. Таким образом, существовало около двух десятков пунктов приёма и выдачи корреспонденции. 13 февраля 1904 года была установлена цензура частных телеграмм, исполнение которой было возложено на местных войсковых начальников и комендантов крепостей. Первые же правила, которыми должно было руководствоваться при осуществлении цензуры, пришли из Санкт-Петербурга только в конце февраля, а первый перечень сведений, не подлежащих оглашению, – в мае 1904 года, спустя несколько месяцев после начала войны.

Чуть позже были организованы и специальные цензурные органы, однако и их структура была довольно запутанной. Существовала цензурная комиссия при Полевом и Морском штабах наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке, через которую проходили все известия о военный действиях, приходящие с театра войны, 12 частных комиссий в разных городах и крепостях Маньчжурии и Дальнего востока, ведавших сведениями о войне, полученными из других источников, и Особая Комиссия из чинов Военного и Морского Министерств с участием представителей Главного Управления по делам Печати, которая располагалась в Санкт-Петербурге и осуществляла общее руководство цензурной деятельностью.

Учитывая географический разброс штаб-квартир цензурных органов непосредственно на самом театре войны, большие объёмы работы (140 профессиональных военных корреспондентов, плюс сотрудничающие с издательствами офицеры, плюс частная переписка), а также территориальное отдаление от руководящего органа, выработка единой линии в цензурной политике была затруднительна. Списки запрещённых и разрешённых сведений постоянно редактировались и дополнялись, а потом несколько месяцев «шли» до цензоров. В итоге постановления Особой комиссии прибывали в местные цензурные органы с опозданием и не могли предотвратить утечку важной информации.

Пышнограев С. В. в своей работе упоминает, что многие цензоры пренебрегали положениями цензурного устава, пропуская в печать информацию о положении дел на театре военных действий. К тому же, существовала возможность для журналистов перепечатывать сообщения иностранной прессы без предварительной проверки их цензурой, а также иностранные корреспонденты часто использовали для отправки своих телеграмм китайские телеграфные линии и так избегали российских цензоров. Таким образом, едва ли можно говорить о сохранении военной тайны.

Другие же цензоры на всякий случай запрещали всё, поэтому сами корреспонденты редко бывали довольны. «Считаю долгом уведомить, – телеграфировал 12 декабря 1904 года в Санкт-Петербург корреспондент Санкт-Петербургского телеграфного агентства В. Ф. Новицкий своему начальству, – подвергаюсь большим стеснениям цензуры. Не имею возможности сообщать интересные сведения. Телеграммы бессодержательны, бесцветны. Не признаете ли полезным <…> снестись с главнокомандующим для предоставления вашим корреспондентам некоторой свободы…». Однако и после этой просьбы ситуация не улучшилась. Главнокомандующий генерал-адъютант А. И. Куропаткин очень скептически относился к пребыванию в действующей армии журналистов и иностранных наблюдателей и не сделал ничего, чтобы облегчить и упорядочить их труд. Корреспондентов сурово наказывали за каждое недостоверное известие, однако места, куда бы они могли обратиться с целью проверки данных, просто не существовало. Писали корреспонденты и коллективные обращения в Петербург с просьбой однозначно разъяснить им, что можно, а что нельзя, что свидетельствует об отсутствии понимания журналистами разрешённого для телеграфирования круга тем.

Всё это особенно колоритно выглядело на фоне практически полного молчания японской печати. Ещё до начала войны в Японии были выработаны чёткие цензурные правила для военного времени, которые в большинстве случаев исполнялись неукоснительно. Суть их сводилась к запрету публиковать всё, что хоть как-нибудь касается войны. Японцы могли себе это позволить, поскольку в их национальной культуре заложены особые рычаги воздействия на общественное мнение и национальный дух. Иностранных военных корреспондентов японское командование взяло под плотное шефство и водило в строго определённое время в строго определённые места, словно малышей на школьную экскурсию.

По результатам военной кампании 1904–1905 гг. в образованных кругах российского общества развернулась обширная дискуссия. Всех интересовали причины поражения Российской империи в этом конфликте. Не обошли стороной и вопросы прессы и гласности. Условия допуска военных корреспондентов были ужесточены, круг запрещённых тем расширен. По сути, это означало только дополнительные сложности для прибытия корреспондентов на фронт. Но издательства всегда могли нанять для своих нужд кого-то из личного состава действующей армии, и в Первую мировую войну эта практика получила широкое распространение.

Военные власти медленно приходили к осознанию создания при Главном штабе пресс-службы, которая будет осуществлять адекватную работу с журналистами, не отвлекаясь на другие задачи. Борьба на информационном фронте русско-японской войны была проиграна, но послужила хорошим уроком на будущее.

warspot.ru

Журналисты, погибшие в ходе военных конфликтов с 1991 года — Биографии и справки

ТАСС-ДОСЬЕ /Татьяна Чукова/. Данные о журналистах, погибших при исполнении служебных обязанностей, публикуют такие организации, как Международный институт прессы (International Press Institute), «Репортеры без границ» (фр. Reporters sans frontiиres), Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), Международная программа развития коммуникаций ЮНЕСКО (International Programme for the Development of Communication), Международная федерация журналистов (International Federftion of Journalists), «Форум свободы» (Freedom Forum).

Сведения, публикуемые этими организациями, часто не совпадают из-за использования разных методик при сборе данных. Так, некоторые из них включают в список только журналистов (профессиональные журналисты и блогеры), другие — всех сотрудников, работающих на СМИ (операторы, звукооператоры, переводчики и др.). Некоторые источники учитывают смерти, произошедшие не по военным причинам, другие — нет. Кроме того, ряд организаций, например Комитет защиты журналистов, принимает во внимание как подтвержденные, так и неподтвержденные сведения о смерти в зоне боевых действий, а «Репортеры без границ» — только подтвержденные случаи.

Регулярно списки погибших журналистов стали составляться с 1992 года. С тех пор самым трагичным для СМИ стал 2012 год, когда в мире погибли 119 журналистов, по данным Международного института прессы, или 121, по данным Международной федерации журналистов.